「運動が続かない」

「ジムに通う時間がない」

そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?その原因は、間違ったダイエット法にあるのかもしれません。

無理なダイエットをしなくても、毎日の食生活を少し変えるだけで、体重は自然と減少していきます。ダイエットを成功させるなら、正しい方法や知識を身に着けることが重要です。

本記事では忙しい仕事や家事の合間でも、無理なく継続できる方法を具体的にご紹介します。食べる順番を変える、食材の選び方を見直すなど、簡単な工夫から始められる実践的な方法が満載です。

3ヶ月で3キロの減量を目標に、楽しみながら理想の体型を目指せる内容となっています。おいしく食べながら痩せる、新しいダイエット方法で、健康的な体型を手に入れてください。

監修者

天白橋内科内視鏡クリニック院長

野田 久嗣 Hisatsugu Noda

医学博士

日本内科学会認定内科医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

がん治療認定医

運動なしで痩せる方法とは?

ダイエットといえば、食事制限と運動で痩せるイメージをお持ちの方は多いでしょう。ただ、毎日の仕事が忙しく、運動する時間がないという人もいます。

もちろん運動するに越したことはありませんが、運動する時間がない、運動が苦手だという方でも大丈夫です。実は運動せずに痩せることは十分に可能です。

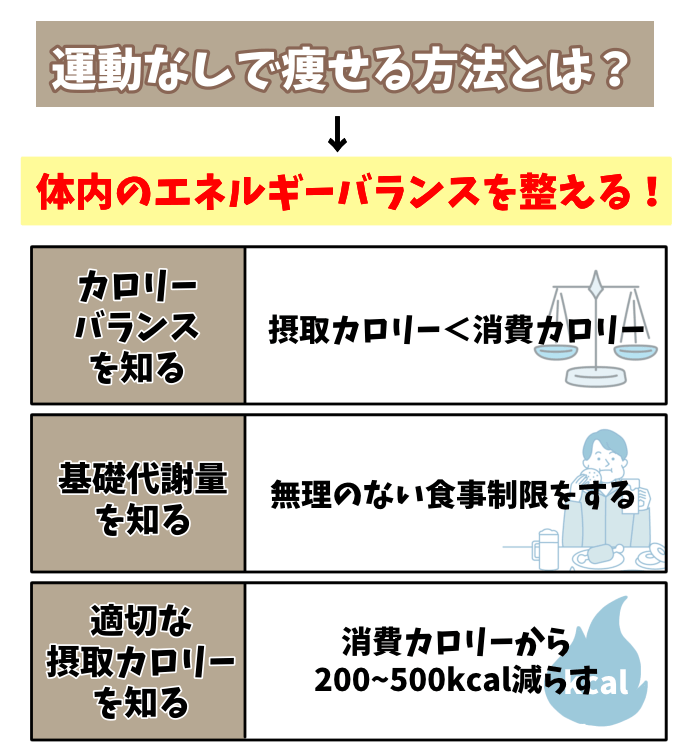

運動なしでダイエットを成功させるポイントは、体内のエネルギーバランスを整えることです。食事から摂るカロリーを体が使うカロリーより少なくすると、体は自然と脂肪をエネルギー源として使い始めます。

このカロリーバランスを意識すれば、運動しなくても効果的に体重を減らせます。食事の内容や食べ方を少し変えるだけで、代謝を高めながら満足感も得られるので、無理なくダイエットを続けられます。

また、質の良い睡眠や日常生活での小さな活動量アップも、運動なしで痩せるための大切な要素です。

運動なしでのダイエットは体のエネルギーバランスを整える仕組みを知ろう

私たちの体重は、摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。体重を減らすには、消費カロリーより摂取カロリーを少なくする必要があります。その差が1日約500kcalになると、1週間で約0.5kg減量できます。これが運動なしで痩せる基本原理です。

カロリー収支は単純な計算式で表せます。「摂取カロリー - 消費カロリー = 体重の増減」です。消費カロリーが多ければ体重は減り、摂取カロリーが多ければ体重は増えます。この原理を理解すれば、食事だけで十分に痩せることができるのです。

運動なしでも、人間の体は基礎代謝と日常活動で多くのカロリーを消費しています。例えば、平均的な成人女性の基礎代謝は約1,200kcal、日常生活での消費が約400kcalで、合計1,600kcal程度です。この場合、1日1,200kcalの食事に調整すれば、運動しなくても痩せていきます。

ただし、極端な食事制限は代謝低下を招くため、1日200〜500kcal程度の適度な減量設定がおすすめです。

1日の摂取カロリーの正しい計算方法

食事を工夫するダイエットと聞くと「断食」のような激しい食事制限を思い浮かべる人もいるかもしれません。ただ、激しい食事制限はリバウンドのもとになるため注意が必要です。

緩やかな食事制限でも、消費カロリーより少ない食事量にすることでダイエットを成功させることはできます。

痩せるには、自分の体に必要な1日のカロリー量を知ることが大切です。カロリーを取りすぎず、かといって極端に減らしすぎないことがポイントです。極端な食事制限は代謝が落ちてしまい、かえって痩せにくくなります。

適切なカロリー量は、基礎代謝に日常の活動量をかけ合わせると分かります。この方法で自分に合ったカロリー量を見つけると、健康的に痩せられます。

目安として、ダイエット時の摂取カロリーは消費カロリーから200~500kcalくらいをマイナスした値が理想です。

女性の場合は1日1,200〜1,500kcal、男性の場合は1,500〜1,800kcalが無理なくダイエットできる摂取カロリーです。ただし、これはあくまで平均的な数値で、年齢や体格、活動量によって個人差があります。正確な数値を知るには、以下の計算方法を使いましょう。

基礎代謝を知れば無理のない食事制限を実現できる

基礎代謝とは、何もしていなくても呼吸や体温を保つなど、生きるために必要なエネルギー量のことです。基礎代謝量は年齢や性別、体格によって変わります。簡単に計算できる方法として、次の式があります。

男性の場合

基礎代謝量 = 13.397 × 体重(kg) + 4.799 × 身長(cm) - 5.677 × 年齢 + 88.362

女性の場合

基礎代謝量 = 9.247 × 体重(kg) + 3.098 × 身長(cm) - 4.33 × 年齢 + 447.593

自分の基礎代謝が分かれば、体に合った食事の量や内容が決められます。筋肉が多いと基礎代謝が高くなるので、日常で背筋を伸ばしたり、エレベーターより階段を使ったりするだけでも、少しずつ筋肉を使うことができますよ。

また、食事内容も基礎代謝に影響します。タンパク質をしっかり摂ると代謝が上がり、太りにくい体になります。反対に、極端な食事制限は体が飢餓状態と判断して代謝を下げてしまうので避けましょう。体を冷やさないことも大切です。適度な水分補給と体を温める食材を選ぶと、代謝アップにつながります。

適切な摂取カロリーの簡単な計算式

適切な摂取カロリーを求めるには、先ほど計算した基礎代謝量に身体活動レベル(PAL)をかけ合わせます。PALは生活スタイルによって変わります。

- 軽い運動(週1-3回)をする場合:1.375

- 中程度の運動(週3-5回)をする場合:1.55

- 活発に運動(週6-7回)する場合:1.725

- 非常に活発に運動する場合:1.9

例えば、基礎代謝量が1,400kcalの人がデスクワーク中心の生活をしている場合、1日の消費カロリーは1,400 × 1.2 = 1,680kcalになります。ダイエットのために摂取カロリーを調整する場合は、この数値から200-500kcal程度減らした量を目安にするとよいでしょう。急に大幅に減らすのは避け、少しずつ減らしていくことが長続きするダイエットのコツです。

このように計算した摂取カロリーを守りながら食事をすれば、運動せずとも確実に体重は減っていきます。例えば、1日の消費カロリーが1,680kcalなら、摂取カロリーを1,300kcalに設定すると、1日あたり380kcalの差が生まれます。この差が7日間続くと、約0.3kgの減量効果が期待できます。

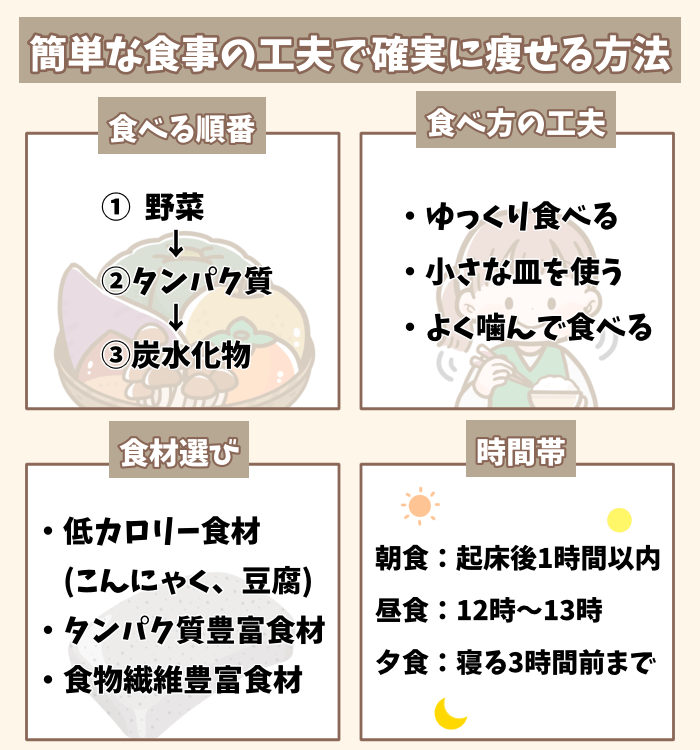

簡単な食事の工夫で確実に痩せる方法

いつもの食事を大きく変えなくても、食べ方や食材選びを少し工夫するだけで効果的に痩せることができます。

食べる順番を変えたり、食材の組み合わせを見直すだけで、お腹いっぱいの満足感を得ながら、自然とカロリーを減らせます。代謝を高める食材を選ぶと、体が脂肪を燃やしやすくなります。

食事の回数や時間を少し調整するだけで、急な血糖値の上昇を防ぎ、脂肪がつきにくくなります。こういった小さな工夫は日常生活に簡単に取り入れられるので、長く続けられて、結果的にダイエット成功につながります。

ここからは、簡単な食事の工夫で痩せるための方法とコツ・ポイントについて解説します。

なぜ食べる順番を変えると痩せるのか?

そもそも、なぜ食事の順番を変えるだけでダイエット効果が期待できるのでしょうか?

それは、食事の順番を変えることによって、同じものを食べても血糖値の上昇を抑え、脂肪がつきにくくなるのが大きな理由です。最も効果的な食べる順番は「野菜→タンパク質→炭水化物」です。このように食べると、食物繊維が豊富な野菜を先に食べることで消化がゆっくりになり、血糖値が急に上がるのを防ぎます。

なぜこの順番が効果的かというと、血糖値の急上昇を防ぐことで、インスリンの分泌を抑えられるからです。インスリンは血糖値を下げるホルモンですが、同時に脂肪を蓄積させる働きもあります。インスリンの急激な分泌を抑えることで、体内での脂肪蓄積を減らすことができるのです。

最初に野菜や海藻類など食物繊維が多い食品を食べると、胃の中で膨らんでお腹が満たされます。次に、肉や魚、豆腐などのタンパク質を食べます。タンパク質は消化に時間がかかるので、満腹感が長く続きます。最後に、ご飯やパンなどの炭水化物を適量食べます。

特に夕食でこの順番を意識すると、寝ている間の脂肪蓄積を防げます。外食のときもサラダから食べるなど、簡単に取り入れられる方法です。

食事制限なしでカロリー摂取を減らす具体的な方法とは

厳しい食事制限をしなくても、食べ方を工夫するだけでカロリー摂取を自然と減らすことができます。まず大切なのは、食事をゆっくり時間をかけて食べることです。食べ始めてから満腹を感じるまでには約20分かかりますので、ゆっくり食べることで適切な量で満足感を得られます。

また、小さな皿を使うと視覚的に「たくさん食べた」という満足感を得やすくなります。一口ごとによく噛むことも大切です。30回以上噛むと満腹中枢が刺激され、少ない量でも満足できます。食事中はスマートフォンやテレビを見ずに、食事に集中すると食べ過ぎを防げます。

水分をしっかり摂ることも大事です。食事の30分前に水や炭酸水を一杯飲むと、自然と食べる量が減ります。食事と一緒に水を飲むと消化酵素が薄まるので、食事中の水分は控えめにするのがコツです。ミネラル分を含む水を飲むようにしてみると、日常生活で不足しがちなミネラル摂取もできておすすめです。

食材の選び方も重要です。低カロリーでかさ増しできる食材を活用しましょう。例えば、こんにゃくや白滝、豆腐、もやしなどはカロリーが低く、量を多く食べても太りにくい食材です。調理法も工夫して、揚げ物や炒め物より、茹でる、蒸す、焼くなどの調理法を選ぶとカロリーを抑えられます。

満腹感が続く食材の選び方

満腹感を長く保てる食材を選ぶことは、カロリー制限なしで痩せるための大切なポイントです。満腹感が続く食材には、主に次のような特徴があります。

まず、タンパク質が豊富な食材です。鶏むね肉、赤身肉、卵、魚、豆腐、納豆などは消化に時間がかかるので、長い時間満腹感が続きます。タンパク質は筋肉の維持にも役立つので、代謝が落ちるのを防ぐ効果もあります。

また、タンパク質を構成するアミノ酸は、食べ物をエネルギーに換えるときに必要になる栄養素です。これが不足するとエネルギーの代謝が回りにくくなり、摂取カロリーを控えていても脂肪として蓄積しやすく太りやすくなります。

次に、食物繊維が豊富な野菜や海藻類です。ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草、わかめなどは水分を含んで膨らむので、少量でもお腹がいっぱいになります。水溶性食物繊維を含むオートミール、大麦、りんご、バナナなどは血糖値の上昇をゆるやかにし、長時間エネルギーを供給します。

また、ビタミンやミネラルの摂取も重要なポイントです。たんぱく質と同様、エネルギーの代謝に重要な役割をしており、不足すると代謝が下がることが考えられます。また、たんぱく質から筋肉を作る際にも必要なため、積極的に摂取したいものです。

脂質も適量摂ることが大切です。アボカド、ナッツ類、オリーブオイルなどの良質な脂質は満腹感を高め、ホルモンバランスを整える働きがあります。ただし、カロリーが高いので量には気をつけましょう。

具体的な食材選びとしては、「低GI食品」を意識するのもポイントです。GI値とは、食後の血糖値の上昇度を示す指標で、低いほど血糖値がゆっくり上がります。全粒粉パン、玄米、さつまいも、大豆製品などは低GI食品なので、空腹感が出にくくなります。

食事の時間帯と食べ方の黄金ルール

食事の時間帯と食べ方にも、ダイエット成功の秘訣があります。体内時計に合わせた食事スケジュールを意識すると、効率よく痩せることができます。朝食は起きてから1時間以内に食べるのが理想的です。朝食を食べると代謝が活発になり、1日のエネルギー消費量が増えます。

昼食は12時から13時の間に食べるのがベストです。この時間帯は消化機能が最も活発に働くので、しっかり栄養を吸収できます。昼食で1日の摂取カロリーの約40%を摂るとよいでしょう。

夕食は寝る3時間前までに済ませることが大切です。消化に3〜4時間かかるので、寝ている間の消化の負担を減らし、質のよい睡眠がとれます。夕食は軽めにして、炭水化物よりもタンパク質と野菜を中心にするとよいでしょう。

間食をする場合は、15時前後が適しています。このタイミングで軽いおやつを食べると、夕食の食べ過ぎを防げます。おやつは果物やナッツ類など、栄養価の高いものを選びましょう。

食事と食事の間は最低でも4時間空けることも大切です。胃腸を休ませることで消化機能が良くなり、次の食事の栄養吸収率が高まります。これは「間欠的断食」の原理に基づいており、脂肪燃焼を促す効果が期待できます。

食事の最中も意識すべきポイントがあります。食事は20分以上かけてゆっくり食べましょう。また、食事中の会話も大切です。楽しく会話しながら食べると自然と食べるペースが遅くなり、少ない量でも満足感が得られます。

よく噛んで食事することもダイエットには重要

ダイエットには、満腹中枢が刺激されはじめる「20分」かけてゆっくり食事をすることがおすすめですが、ただゆっくり食べるのではなく、よく噛んで食べることが重要です。

食事中によく噛むことで消化酵素である唾液と食べ物が良く混ざり、消化を助けることで胃腸の負担が和らぎます。

また、時間をかけてよく噛むことで1回の食事の時間で摂取できる食物の量が少なくても満腹感を感じることができ、摂取カロリーを減らすことができます。

ダイエット中の食事は、できるだけ噛む回数が多くなる食べ物を選ぶと良いでしょう。ラーメンやうどん、そうめんなどの麺類は噛まずにどんどん食べ進められるため胃腸への負担が大きく、短時間で大量に食べられてしまうのでダイエット中は食べないようにしましょう。

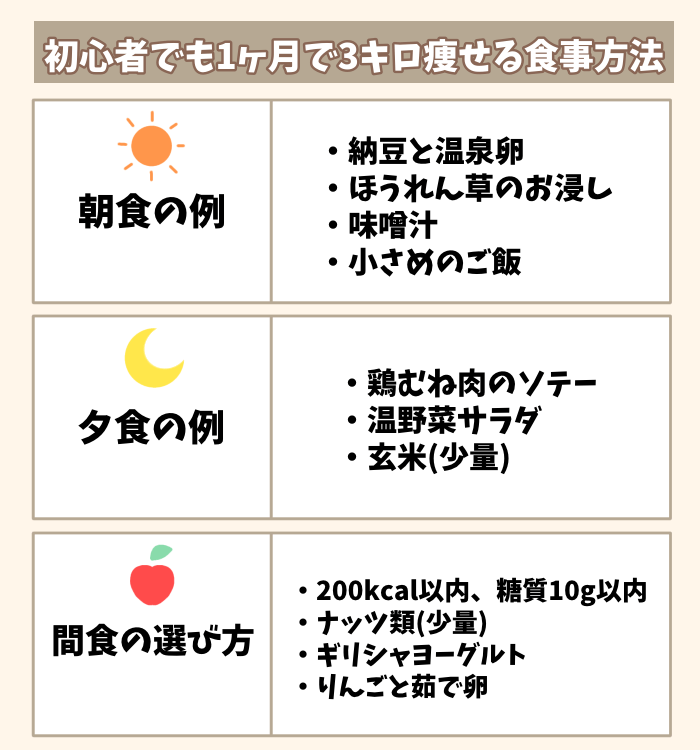

初心者でも1ヶ月で3キロ痩せる食事方法

ここまで食事制限で痩せる方法論を紹介してきましたが、次はいよいよ具体的な目標を達成するための食事内容・方法について紹介します。

運動なしでも1ヶ月で3kgの減量を目指すなら、具体的な食事プランが効果的です。1日の摂取カロリーを約500kcal減らすと、1ヶ月で約3〜4kgの減量が可能です。ただし、健康的に痩せるには極端な食事制限は避け、栄養バランスを保ちながら少しずつ体重を減らすことが大切です。

朝・昼・夕の食事内容を見直し、具体的なメニューを計画することで、無理なくダイエットを進められます。健康的な減量ペースは1週間で0.5〜1kgが目安です。このペースなら筋肉量を維持しながら脂肪を減らせるので、リバウンドのリスクも低くなります。

朝食で痩せる具体的なメニュー例

朝食は1日の代謝を活性化させる大切な食事です。適切な朝食を食べることで、その日1日の脂肪燃焼効率が上がります。理想的な朝食は、タンパク質と食物繊維をバランスよく含み、適度な量の良質な炭水化物を組み合わせたものです。

朝食の黄金パターンは「タンパク質 + 野菜 + 適量の炭水化物」です。これにより血糖値の急上昇を防ぎながら、必要な栄養素を効率よく摂取できます。具体的なメニュー例としては、以下のようなものがおすすめです。

ヘルシーな和食の朝食

- 納豆と温泉卵(タンパク質)

- 小鉢のほうれん草のお浸し(食物繊維)

- 味噌汁(具だくさんで)

- 小さめのご飯(1/2膳程度)

- 総カロリー:約350kcal

洋風ヘルシー朝食

- スクランブルエッグ(卵1〜2個使用)

- サラダ(レタス、トマト、きゅうり)

- 全粒粉トースト1枚

- 無糖ヨーグルト

- 総カロリー:約400kcal

時短朝食

- プロテインスムージー(無糖豆乳+バナナ半分+プロテイン)

- ミックスナッツ少々

- ゆで卵1個

- 総カロリー:約300kcal

朝食を食べる時間がない場合も、少量でも何か口にすることで代謝が活性化します。例えば、ゆで卵1個とバナナ1本だけでも、空腹時よりも代謝が10〜15%アップするというデータもあります。

朝食のポイントは、起床後30分以内に食べること、タンパク質を必ず含めること、そして急いでいても野菜や果物を組み合わせることです。これらを習慣にすることで、自然と代謝が上がり、1ヶ月で1〜1.5kgの減量効果が期待できます。

夜の食事で太らない献立の組み方

夜の食事は太りやすいと言われていますが、正しい献立を組めば問題ありません。夕食での重要なポイントは、低カロリーでも満足感が得られる食事内容にすることです。理想的な夕食は、総カロリーを500〜600kcal程度に抑え、タンパク質と野菜を中心にした献立です。

夕食の基本的な組み方は「タンパク質1品 + 野菜2品 + 炭水化物少量」です。炭水化物は量を控えめにして、その分野菜とタンパク質で満足感を得るようにします。

メインのタンパク質源

- 鶏むね肉のソテー

- 白身魚の蒸し焼き

- 豆腐ハンバーグなど

野菜料理

- 温野菜サラダ

- 具だくさんスープ

- 野菜の蒸し料理など

野菜料理②

- きのこの炒め物

- 海藻サラダ

- 浅漬けなど

少量の炭水化物

- 玄米1/3膳

- 小さめのパン1/2切れ

- さつまいも少々など

調理法も重要です。揚げる、炒めるよりも、蒸す、茹でる、焼くなどの調理法を選びましょう。また、油を使う場合はオリーブオイルやごま油など、少量の良質な油を使用すると良いです。

夕食を食べる時間も大切で、就寝の3時間前までに済ませるのがベストです。どうしても遅い時間になる場合は、炭水化物を抜いて、タンパク質と野菜だけの食事にするとよいでしょう。

低カロリーでも満足する夕食レシピ

低カロリーでも満足感のある夕食レシピをいくつか紹介します。これらのレシピは見た目のボリュームがあり、食べごたえがあるのに、カロリーは控えめです。

鶏むね肉と野菜のヘルシー蒸し料理(約300kcal)

- 鶏むね肉100g(塩麹に30分漬けると柔らかく仕上がります)

- ブロッコリー、にんじん、玉ねぎ、しいたけなどお好みの野菜

- 蒸し器で15分程度蒸し、ポン酢やゆず胡椒で食べる

鶏むね肉は低カロリー高タンパクで、蒸し料理なので余分な油を使わずにすみます。野菜は蒸すとかさが減るので、たっぷり食べられます。

豆腐と野菜のヘルシー麻婆豆腐(約250kcal)

- 木綿豆腐1/2丁

- ひき肉30g(なくても可)

- たっぷりの野菜(なす、ピーマン、にんじん、もやしなど)

- 市販の麻婆豆腐の素(減塩タイプ)を半量

豆腐を主役にすることでカロリーを抑え、野菜をたっぷり入れることで食べごたえをアップできます。

きのことサーモンのホイル焼き(約280kcal)

- 生鮭60g

- きのこ類(しめじ、まいたけ、エリンギなど)たっぷり

- 野菜(玉ねぎ、ピーマンなど)

- オリーブオイル小さじ1

アルミホイルに具材を入れて15分ほど焼くだけの簡単調理。きのこ類は低カロリーで食物繊維が豊富なので、満腹感が得られます。

これらのレシピに共通するポイントは、低カロリーでもかさの多い野菜やきのこ類をたっぷり使うことです。また、うま味成分を意識して使うことで、少ない調味料でも満足感のある味わいになります。具体的には、昆布やかつお節、干ししいたけの戻し汁、トマト、パルメザンチーズ少々などがうま味を出してくれます。

間食の正しい選び方と時間帯

ダイエットといえば「おやつ(間食)は厳禁」というイメージをお持ちの方もいるでしょう。

ただ、間食は正しく選んで適切な時間に食べれば、ダイエットの味方になります。間食の理想的なタイミングは、空腹を感じ始める食事と食事の間、特に昼食後3〜4時間後の15時前後が最適です。この時間帯に適切な間食をとることで、夕食の食べ過ぎを防ぎ、一日のカロリー摂取をコントロールしやすくなります。

間食に適した食品の選び方

- カロリーを意識する:1回の間食は200kcal以内、糖質10g以内に抑えましょう。

- タンパク質か食物繊維を含むものを選ぶ:満腹感が持続します。

- 糖質の多いお菓子は避ける:血糖値の急上昇と急降下を招き、かえって空腹感を強めます。

おすすめの間食

- ナッツ類(アーモンド10粒程度、約90kcal)

- ギリシャヨーグルト無糖(小さじ1のはちみつ添え、約100kcal)

- りんご1/2個(約50kcal)と茹で卵1個(約80kcal)

- 小さめのバナナ1本(約80kcal)

- こんにゃくゼリー(約10kcal)

- 高タンパク質のプロテインバー(100kcal程度のもの)

- 枝豆1/2カップ(約100kcal)

間食の食べ方も重要です。少量でもゆっくり味わって食べることで、満足感が得られます。また、間食と一緒に水やお茶を飲むと、満腹感がさらに増します。

注意すべき点として、間食を食べる際は、他の作業をせずに食べることに集中しましょう。テレビやスマホを見ながら無意識に食べると、食べ過ぎてしまう可能性があります。また、夜8時以降の間食は避けるのが理想的です。どうしても夜に小腹が空いた場合は、ホットミルクやハーブティーなど、低カロリーの温かい飲み物で対処するとよいでしょう。

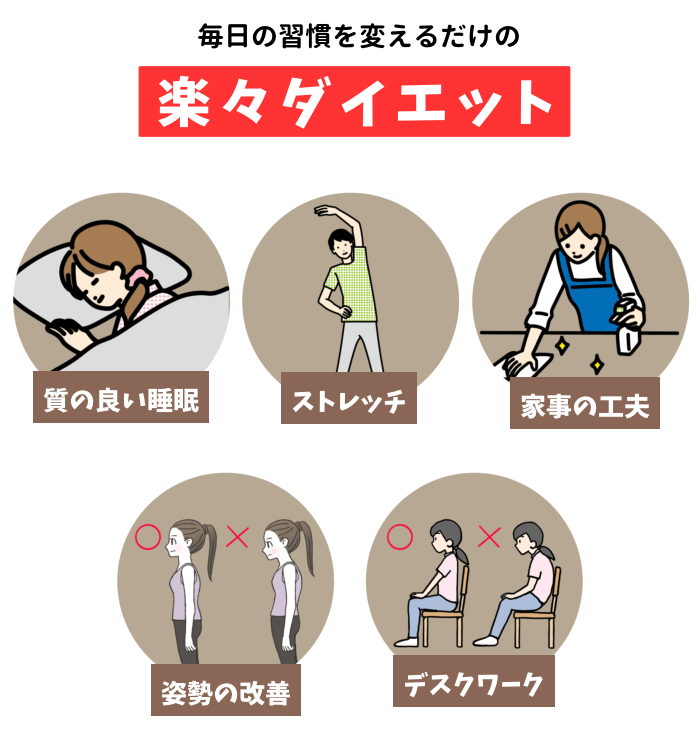

毎日の習慣を変えるだけの楽々ダイエット

運動しなくても痩せるためには、日常生活の小さな習慣を見直すことが効果的です。普段の生活の中で少し意識を変えるだけで、無理なく継続できるダイエット法があります。

前述の食事制限と日常的な工夫を組み合わせれば、より効果的にダイエットができるでしょう。

例えば、睡眠の質を高めることや、家事や通勤などの日常動作を少し変えるだけで、消費カロリーをアップできます。姿勢や歩き方を意識したり、デスクワークの合間に簡単なストレッチを取り入れたりするだけでも、代謝を上げる効果があります。

これらの習慣は特別な時間や場所を必要とせず、日常の中で自然と取り入れられるので、長続きしやすいのが特徴です。無理なく続けられるからこそ、確実に結果が出るダイエット法と言えるでしょう。

睡眠時間を長く、質を上げることでダイエットになる

質の良い睡眠は、運動なしで痩せるための重要な要素です。睡眠時間が不足すると、体重増加につながるホルモンバランスの乱れが生じます。具体的には、空腹を抑えるレプチンというホルモンが減少し、食欲を促すグレリンというホルモンが増加します。その結果、食欲が増進して食べ過ぎてしまうのです。

理想的な睡眠時間は個人差がありますが、多くの成人では7〜8時間が適切です。質の良い睡眠をとるためには、次のようなポイントを意識しましょう。

睡眠のポイント

- 就寝時間と起床時間を一定にする

- 寝室は暗く、静かで、適温(夏は25~28度、冬は18~22度)に保つ

- 就寝1時間前にはスマートフォンやパソコンの使用を控える

- カフェインやアルコールは就寝4時間前までに控える

- 就寝前の軽いストレッチやリラックスする習慣をつける

実は睡眠中に体は活発に脂肪を燃焼しています。特に深い睡眠(ノンレム睡眠)の間は、成長ホルモンの分泌が活発になり、脂肪燃焼と筋肉修復が促進されます。質の良い睡眠を確保するだけで、何もしなくても脂肪燃焼効率が上がるのです。

意識的にストレッチをしてダイエットになる

仕事や家事の合間にできる自由時間もダイエットに充てられるなら、ストレッチも効果的です。

ストレッチは身体の「筋」を伸ばす柔軟体操のことで、柔軟性がアップすることで筋肉の血流量が増え、基礎代謝がアップする効果が期待できます。

仕事がデスクワークの人は日常的なストレッチが難しいものですが、1時間の作業の後に5分ほどの軽いストレッチだけでも効果的です。特に、上半身でももっとも広い筋肉である「広背筋」のストレッチがおすすめです。

家事や通勤の仕方を工夫するだけでもダイエットになる

日常生活の動作を少し変えるだけで、運動する時間がなくても消費カロリーを増やすことができます。

家事や通勤など、毎日繰り返す活動に工夫を加えることで、気づかないうちにダイエット効果が得られます。家事は立派な運動になり、30分間の掃除機かけで約90kcal、窓拭きで約80kcal、洗濯物を干す作業で約70kcalを消費します。

これらの家事を意識的に丁寧に行うだけで、1日の消費カロリーが増えます。特に効果的なのは、しゃがんだり立ったりする動作を含む家事です。

通勤時も工夫でき、駅やバス停までの距離をあえて遠回りしたり、階段を使ったりするだけで、1日の消費カロリーが約100〜200kcal増えます。これらの活動を意識して行うと、1日あたり追加で200〜300kcalを消費でき、1週間続けると約0.2〜0.3kgの減量効果が期待できます。

また、仕事に支障が出ない範囲で、「つま先やかかとを上げたり下げたりする運動」もおすすめです。座ったまま、仕事をしながらでも運動ができます。毎日の消費カロリーは微々たるものですが、長期的に続けることでまとまったカロリーを消費することも可能です。

立ち方や歩き方で消費カロリーアップ

姿勢や歩き方を意識するだけで、日常の消費カロリーを増やすことができます。例えば正しい姿勢を保つだけでも、インナーマッスルが活性化し、基礎代謝がアップします。

立ち方のポイントは、背筋を伸ばし、あごを引き、肩の力を抜いて立つことです。この姿勢を維持するだけで、腹筋や背筋といったコアの筋肉が自然と使われます。特に意識したいのは、お腹を軽く引き締める感覚です。

歩き方も重要で、歩幅を普段より少し広げる、かかとから着地してつま先で地面を蹴るように歩く、腕を自然に振り肘を約90度に曲げる、視線は5〜10m先を見るといったポイントを意識するだけで、同じ距離でも消費カロリーが増えます。

また、坂道や階段など少し歩きにくい場所を選ぶと、平らな道を歩くより3~6倍のカロリーを消費します。坂が見つからない場合は、「早歩き」が効果的です。

また、ランニングと比べて筋肉や骨などへのリスクも低くなるため、長期的なダイエットにも向いています。

デスクワークでもできる代謝アップ法

デスクワークが中心の方でも、仕事中に簡単にできる代謝アップ方法があります。長時間座ったままでいると代謝が低下しますが、ちょっとした工夫で効果的に対策できます。

まず、座り方を見直しましょう。背筋を伸ばし、骨盤を立てた状態で座ると、自然とインナーマッスルが使われます。この姿勢を保つだけで、普通に座るよりも多くカロリーを消費します。

デスクワーク中に取り入れられる簡単なエクササイズもあります。椅子に座ったまま、かかとを上げ下げする(30回×3セット)、腹筋に力を入れて5秒キープ、緩める(10回×3セット)、肩を前後に回す(各方向10回)などです。これらの動きは周囲に気づかれずに行え、1セットあたり約5〜10kcalを消費します。また、1時間に一度は立ち上がって動くことも重要です。

水分補給も代謝アップに効果的で、冷たい水を飲むと体温を保つためにエネルギーが使われます。

ダイエット成功者に共通する習慣

運動なしでダイエットに成功した人々には、共通する習慣があります。これらの習慣を取り入れることで、あなたも効率的に痩せることができるでしょう。成功者たちが実践しているのは、極端な食事制限ではなく、長く続けられる健康的な生活習慣です。

彼らは食事の内容や量を記録し、規則正しい食生活を送り、十分な睡眠をとっています。また、ストレス管理を怠らず、小さな成功を祝い、周囲のサポートを大切にしています。

これらの習慣は特別なものではなく、どなたでも日常生活に取り入れられるものばかりです。運動せずとも、これらの習慣を意識するだけで、自然と体重は減少していきます。まずは自分に合った習慣から始めてみましょう。

食事記録で成功率が上がる理由

食事を記録するという単純な行為が、ダイエット成功率を高めることをご存知でしょうか。

多くの人は、実際に食べている量を過小評価していますが、記録をつけることで、間食や食事量を客観的に把握できるようになります。例えば、オフィスでのちょっとしたお菓子やコーヒーに入れる砂糖なども、記録することでカロリー摂取の実態が見えてきます。

また、記録をつけることで「説明責任」が生まれます。自分自身に対して、また記録を見返す未来の自分に対して、説明責任が生じるため、より意識的な食事選択ができるようになります。さらに、記録は食事パターンを分析する貴重なデータになります。

「ストレスを感じる午後3時頃に間食が増える」「外食の翌日は塩分の多い食事を好む」など、自分の食習慣の傾向がわかります。このパターンを知ることで、先回りして対策を立てられます。食事記録の方法としては、紙のノート、スマートフォンのアプリ、写真撮影など、自分に合った方法を選びましょう。

リバウンドしない体重管理の方法

ダイエットで最も難しいのは、減量後の体重維持です。多くの人が一度は体重を減らしても、元に戻ってしまう「リバウンド」に悩まされます。

しかし、運動なしでもリバウンドしない体重管理法があります。リバウンドの主な原因は、極端な食事制限による代謝の低下と、一時的なダイエットという意識です。持続可能な方法でゆっくり減量し、食習慣を根本から変えることが、リバウンドを防ぐ鍵となります。

リバウンドしない体重管理のポイント

- 緩やかな減量を心がける

- 極端な食事制限を避ける

- タンパク質をしっかり摂る

- 食物繊維を意識する

- 水分をたっぷり摂る

- 「食べ方」を習慣化する

- ストレス管理を徹底する

特に、急激な減量は筋肉も減らし代謝を下げるため、週に0.5〜1kg程度の減量ペースが理想的です。また、極端に食べる量を減らすと、体が飢餓状態と判断して代謝を落とします。1日のカロリー摂取量は、基礎代謝の70%以下には下げないようにしましょう。リバウンドしない体重管理は、短期的なダイエットではなく、長期的な食習慣の改善が鍵です。

まや、リバウンドを防止するなら「食べないダイエット」は避けましょう。それをしてしまうと体重が減ったとしても身体は飢餓に近い状態であり、脂肪を溜め込もうとする力が強くなってリバウンドしやすくなります。

リバウンドを防ぐなら、必要な栄養素を摂取しながら少しの運動などで摂取カロリー以上のカロリーを消費する方法がおすすめです。

毎日の体重記録のポイント

体重を毎日記録することは、ダイエット成功者の共通習慣の一つです。

ただし、効果的な記録方法には、いくつかのポイントがあります。まず、体重測定の時間と条件を一定にしましょう。理想的なのは、朝起きてトイレを済ませた後、何も食べる前に測定することです。この時間帯が最も安定した測定値が得られます。

毎日同じ服装(または裸)、同じ体重計で測ることも重要です。次に、短期的な変動に一喜一憂しないことです。体重は水分摂取量、食事内容、女性であれば生理周期などによって、1日で1〜2kg変動するのが普通です。大切なのは、1週間や1ヶ月単位での変化を見ることです。

そのため、毎日記録しつつも、判断は週平均の推移で行いましょう。記録方法としては、グラフ化して視覚的に変化を確認できるアプリやエクセルシートがおすすめです。体重だけでなく、体調、食事内容、睡眠時間なども一緒に記録すると、より詳しい分析ができます。

成功者が実践する食習慣の特徴

ダイエット成功者には、共通する食習慣があります。これらは特別なものではなく、日常生活に無理なく取り入れられるものばかりです。

まず、絶対にやってほしいのが毎日朝食を摂ることです。朝食を食べることで代謝が活性化し、1日のエネルギー消費量が増えます。また、朝食をしっかり摂ると、昼食や夕食での過食を防げます。

次に、食事は腹八分目にします。ダイエット上手な人は空腹になるまで待たず、お腹が80%程度満たされたところで食事を終えます。満腹感は食後約20分で脳に伝わるため、少し物足りないくらいで止めておくと、適切な量になります。

また、各食事でタンパク質を意識的に摂ります。タンパク質は消化に時間がかかり、満腹感が持続するため、間食や過食の予防になります。食事の最初に野菜を食べる習慣もあります。

これにより食物繊維を先に摂取でき、血糖値の急上昇を防げます。野菜のかさで満腹感も得られるため、主食の量を自然と減らせます。間食も計画的に取り入れ、水をたくさん飲み、食事をゆっくり楽しむといった習慣も共通しています。

よくある失敗と具体的な解決方法

ダイエットを始めると、多くの人が同じような壁にぶつかります。失敗によって挫折し、ダイエットを諦めてしまう方も多いでしょう。しかし、これらの失敗には理由があり、適切な対処法があります。よくある失敗パターンを知り、事前に対策を立てることで、挫折せずにダイエットを続けることができます。

例えば、最初は順調に体重が減っていたのに、ある時点から全く減らなくなる「停滞期」は、ほとんどの人が経験します。また、平日は頑張っても休日に食べ過ぎてしまうというパターンも一般的です。

これらの課題に対する具体的な解決法を知れば、運動なしでも効率的に痩せることができます。

この章では、科学的根拠に基づいた問題解決法と、成功へと導くステップを紹介します。

痩せない原因を科学的に解明

ダイエットをしているのに体重が減らない原因には、必ず理由があります。

まず、極端な食事制限を続けると、体は「飢餓モード」に入り、エネルギー消費を抑えるために基礎代謝を下げます。これにより、同じ食事量でも痩せにくくなります。解決法としては、極端な制限は避け、基礎代謝量から200〜500kcal程度減らした適切なカロリー設定にすること、タンパク質をしっかり摂ることが効果的です。

次に、調味料、飲み物、調理油など、意識していないところでカロリーを摂取していることがあります。例えば、コーヒーに入れる砂糖やクリームは1杯で30〜50kcalになることも。解決策としては、食事記録を細かくつけ、調味料や飲み物も含めて記録すること、調理法を工夫し、油の使用量を減らしたり、蒸す・茹でるなどの調理法を選んだりすることが有効です。

また、炭水化物や脂質を極端に制限すると、体は必要な栄養素が不足し、代謝が低下します。ホルモンバランスも崩れやすくなります。そのため、極端な食品群の制限は避け、バランスよく栄養を摂ることが重要です。他にも、睡眠不足、水分摂取不足、ストレス過多なども痩せない原因となります。

飲酒のしすぎはダイエットの大敵なので注意

ダイエットといえば、食べ物の内容やカロリーばかり気にしがちですが、飲み物がダイエットの大敵になることもあります。糖質たっぷりのジュースや甘いコーヒーなどはもちろん、お酒もダイエット効果を失わせる可能性がある点に注意が必要です。

お酒は種類によっては非常に飲みやすく、水のようにどんどん飲んでしまいますが、お酒にも当然ながらエネルギーが含まれます。ビールや日本酒には糖質も多分に含まれます。飲酒量が多すぎると、つまみに加えてお酒でも相当のカロリーになってしまいます。

肝機能はアルコールを分解するだけでなく糖質、タンパク質、脂質の代謝にも関係します。飲酒で肝機能が低下することで代謝が落ち、太りやすくなる可能性もあるでしょう。

ただ、食べ物が体脂肪に変わるまでに、通常なら48時間ほどかかるとされています。余分な糖質と脂質を摂取してもすぐに脂肪になるわけではないため、悲観する必要はありません。肝臓に蓄積されてから48時間以内に燃焼させれば、食べ過ぎた分をある程度リセットできるでしょう。

停滞期を乗り越える実践テクニック

ダイエットを続けていると、必ずといっていいほど訪れるのが「停滞期」です。初めのうちは順調に体重が減っていたのに、突然減らなくなる時期があります。これは体が新しいエネルギー消費パターンに適応し、代謝が調整されるために起こる自然な現象です。多くの人がこの時期に挫折しますが、適切な対策で乗り越えられます。

まず、心構えとして、ダイエットが停滞したとしても、無理な食事制限や過剰な運動など無理なダイエットに切り替えることはおすすめしません。無理なダイエットは結局長続きせず、むしろリバウンドの可能性が上がってしまいます。

また、無理なダイエットを続けたとしてもストレスで身体に悪影響になる恐れもあります。ストレスを感じるとホルモンバランスが乱れ、食欲が増進して過食になってしまうことも考えられるでしょう。

停滞期は必ず乗り越えることができるため、ゆっくりとリラックスしながら継続してダイエットに取り組むことが重要です。

停滞期を乗り越えるためのテクニックとしては、まず食事内容に変化をつけることが挙げられます。体は同じパターンの食事に慣れると、消費エネルギーを節約するように適応します。食事内容にバリエーションを持たせることで、この適応を防げます。

次に、食事時間を変えることも効果的です。毎日同じ時間に食事をしていると、体はその時間に備えてエネルギーを蓄える準備をします。食事時間を1〜2時間ずらしたり、時には16時間程度の短期断食を取り入れたりすることで、代謝が活性化します。

また、水分摂取量を増やす、食物繊維の摂取量を増やす、短期間のカロリーアップなども効果があります。特に低カロリー食を続けた後に、2〜3日間だけ通常よりやや多めのカロリーを摂ることで、代謝が活性化することもあります。睡眠の質を上げる、ストレスを管理することも大切です。停滞期は通常2〜4週間程度で自然に終わることが多いので、焦らずに継続しましょう。

体重が減らない時の改善ステップ

体重が減らない時は、段階的に問題点を見直し、改善していくことが効果的です。

ステップ1

まず、食事量の見直しを行います。正確に食事記録をつけて、実際の摂取カロリーを確認しましょう。多くの場合、無意識のうちに摂取カロリーが増えています。特に注意すべき点は、調味料やドレッシングの量、飲み物(アルコール、ジュース、カフェラテなど)、間食の頻度と量、外食の頻度です。

記録を1週間続け、予想よりカロリー摂取が多い場合は、まずそこから調整します。

ステップ2

次に、食事内容を見直します。カロリー総量が適切でも、食事の質が影響することがあります。タンパク質、食物繊維、炭水化物の質、水分摂取などをチェックしましょう。栄養バランスを整えることで、代謝が改善することがあります。

ステップ3

最後に生活習慣を見直します。食事以外の生活習慣も体重に大きく影響するため、睡眠時間と質、ストレスレベル、日常活動量などを確認します。特に睡眠不足は食欲ホルモンのバランスを乱すため、優先的に改善しましょう。それでも効果が出ない場合は、専門家への相談を検討します。

平日と休日の食事管理の違い

ダイエットが難しいのは、リラックスできる休日にも、食事制限の我慢をしなければいけないことです。平日は食事管理ができても、休日になるとつい気が緩んで、暴飲暴食をしてしまうかもしれません。

休日の過食が平日の努力を台無しにしていることも少なくありません。しかし、平日と休日で異なるアプローチをとることで、長期的に無理なく続けられる食事管理が可能になります。

平日の食事管理のポイントとしては、規則正しい生活リズムを活かした食事管理が効果的です。具体的には、時間管理(起床・就寝時間が一定なので、食事時間も固定する)、準備と計画(前日の夜に翌日の食事を準備しておく)、定番メニュー(栄養バランスの良い「定番」を数種類用意して、選択の手間を省く)などが挙げられます。

一方、休日の食事管理のポイントとしては、平日とは異なる柔軟なアプローチが効果的です。ゆとりを持たせる(カロリー摂取量を平日より100〜200kcal多めに設定し、少しの贅沢を認める)、食事時間の調整(朝食を少し遅くし、昼食と夕食の間隔を適切に保つ)、楽しみの計画(「食べること」以外の楽しみを計画して、食事に意識が集中しないようにする)などが効果的です。

平日・休日共通の管理術としては、水分をしっかり摂る、食事記録を続ける、規則正しい食事をとる、満腹感を管理する、前日の調整をするなどがあります。

毎日の入浴や日光浴がダイエットにつながることもある

ここまで、食事の順番や食べる時間、簡単にできる運動などダイエットにつながる方法を解説してきましたが、どれを試してもうまく痩せれないという方もいるかもしれません。

食事制限など基本的なダイエットでは効果がない場合、以下のような対策を追加できないか検討してみましょう。

- 毎日の入浴

- 毎朝の日光浴

入浴には身体を温める効果があり、身体の基礎代謝の向上が期待できます。また、身体の芯から温まることでむくみの解消や便秘の改善といった効果も期待できます。ダイエットをしたいなら、可能な限りシャワーではなく、湯船にゆっくりとつかるようにしてみましょう。

また、毎朝の日光浴もダイエットにつながる場合があります。日光には「メラトニン」という睡眠の質を上げるホルモンを分泌する働きがあります。メラトニンが分泌されるのが日光浴から約15時間後と言われているため、日光浴をすることでダイエットに欠かせない「質の良い睡眠」につながることが期待できます。

痩せる方法についてよくある質問

ダイエットに関する疑問や不安は誰もが抱えるものです。特に運動なしで痩せる方法については、様々な情報が飛び交い、何が正しいのか迷うことも多いでしょう。

ここでは、よく寄せられる質問に対する回答を解説します。

食事制限なしのダイエットはどのくらいで効果が出るの?

食事制限なしで食べ方や食材選びを工夫するダイエット法は、健康的だが緩やかに効果が現れます。1〜2週間目は消化改善や満腹感の持続といった体調変化が主で、体重減少は0.5〜1kg程度と小さめです。3〜4週間目になると食べ方の工夫が習慣化し始め、平均1〜2kg程度の減量効果が見られ、むくみ減少で見た目にも変化が表れます。

1〜2ヶ月目には習慣が定着し、月に1〜2kgの減量が期待でき、体重だけでなく服のフィット感も変わります。3ヶ月目以降は生活習慣として完全に定着し、合計3〜6kg程度の健康的な減量が可能です。即効性はありませんが、持続可能なライフスタイルの変化として効果的です。

夜遅い食事は痩せにくい原因になる?

夜遅い食事が体重増加につながるかは、「何を」「どれだけ」食べるかが本質的に重要ですが、いくつかの生理学的要因も関係します。夜間は体内時計の影響で消化酵素の分泌が減少し、インスリン感受性も低下するため、同じ食事でも脂肪として蓄積されやすくなります。

また就寝前の食事は睡眠の質を低下させ、食欲調節ホルモン(レプチンとグレリン)のバランスを崩し、翌日の過食や代謝低下を招きます。さらに、夜遅い食事は「余分な」食事になりがちで、疲労から高カロリー食品を選びやすい傾向があります。対策としては、炭水化物を減らしタンパク質と野菜中心の食事にする、量を3割減らす、就寝3時間前までに食べ終えるなどが効果的です。

お菓子を我慢しないとダイエットは成功しない?

お菓子を完全に断つことはダイエット成功の必須条件ではありません。むしろ過度の制限はストレスとなり、後の過食や挫折を招きがちです。重要なのは「上手な付き合い方」を見つけること。まず計画的に楽しむ習慣をつけましょう。

例えば「土曜午後3時にチョコレート1枚をお茶と共に」など、具体的に決めておくと無計画な間食を防げます。量と頻度のコントロールも大切で、小包装の100kcal程度のお菓子を週2〜3回に制限するのがおすすめです。質の良いお菓子を選ぶこともポイントで、ダークチョコレート、無糖ヨーグルト+少量の蜂蜜とフルーツ、少量のナッツ類など、血糖値の急上昇を防ぐものを選びましょう。

お菓子を食べるときは意識的に味わい、小さな皿に移して食べると少量でも満足感が得られます。