肥満治療を検討する多くの方が気になるのは「保険が使えるのか」という点でしょう。

実は医療ダイエットは、一定の条件を満たせば健康保険の適用対象となります。BMIの数値や合併症の有無によって判断され、保険適用されれば医療費の負担を大きく軽減できるメリットがあります。

本記事では、保険診療と自由診療の違い、適用される治療法の種類、診察から治療完了までの流れと費用相場まで詳しく解説しています。

医療費を抑える方法や自分に合ったクリニック選びのポイントも紹介しているため、これから医療機関でのダイエット治療を始める方は必見です。健康的な体重管理への第一歩として、ぜひご活用ください。

監修者

天白橋内科内視鏡クリニック院長

野田 久嗣 Hisatsugu Noda

医学博士

日本内科学会認定内科医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

がん治療認定医

自己負担を軽減できる「公的医療保険」とは

まず、日本の公的医療保険制度の概要について再確認しておきましょう。

日本では「国民皆保険制度」が導入されており、全員が以下のいずれかの保険に加入します。

- 被用者保険

- 国民健康保険

- 後期高齢者医療制度

国民皆保険制度は、国民全員が納め合う保険料と、国や地方自治体からの公費をもとに成り立っている制度です。

医療機関やクリニックの窓口で保険証を提示すると、窓口で支払う金額は基本的に医療費の3割以下の負担で済みます。残りの7割は国民の保険料や公費から賄われます。

ただし、どのような目的の治療でも3割以下の負担で済むわけではありません。

美容のために受ける手術やそれに伴う入院などは「病気・ケガ」ではないため、健康保険の適用外となります。

3割以下の自己負担で医療ダイエットを受けるなら、保険適用の条件を知ることが先決です。

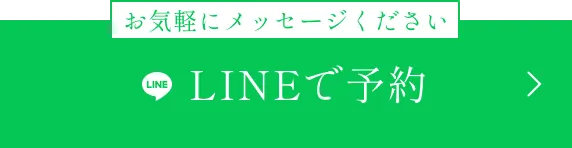

医療ダイエットで公的医療保険が適用される条件

医療ダイエットは単なる美容目的の痩身とは異なり、一定の条件を満たすと健康保険が適用される治療法です。保険適用の最大のポイントは、単に「痩せたい」という希望ではなく、医学的に「肥満症」と診断される必要があります。肥満症の診断基準は明確に定められており、BMIの数値や合併症の有無によって判断されます。

保険適用を受けるためには、まず肥満外来や内科などの専門医療機関を受診して、適切な診断を受ける必要があります。医師が肥満症と診断し、治療が必要と判断した場合に初めて保険診療の対象となります。

BMI35以上またはBMI25以上で肥満関連疾患があることが保険適用の基本条件

医療ダイエットで保険適用を受けるための最も重要な条件は、BMI値と肥満関連疾患の有無です。

日本肥満学会の基準によると、BMI35以上の「高度肥満」または、BMI25以上でかつ肥満に関連する合併症がある場合に「肥満症」と診断され、保険適用の対象となります。

また肥満があって、ウエスト周囲径と検査で内臓脂肪が蓄積した状態と判明した場合も「肥満症」と診断されます。

BMI値だけでなく、腹囲測定も重要な判断基準です。日本人の場合、男性で85cm以上、女性で90cm以上の腹囲があると、内臓脂肪型肥満の可能性があり、肥満症と診断される要素となります。

保険適用の判断は医師の診断に基づきますが、患者自身も自分の健康状態や症状を詳しく医師に伝えることで、適切な診断につながります。肥満に伴う症状や不調を具体的に説明すると、医師の診断の参考になります。

BMI25以上で保険適用になる病気

BMI25以上で保険適用になる「合併症」について、以下のようなものが対象に含まれます。

- 糖尿病

- 高血圧

- 脂質異常症

- 高尿酸血症・痛風

- 睡眠時無呼吸症候群

- 脂肪肝

- 関節疾患

- 冠動脈疾患

- 月経異常や不妊

- 肥満関連腎臓病 など

これらの疾患は肥満によって悪化し、減量によって改善が期待できるものです。医師はこれらの合併症の有無や重症度を確認した上で、肥満症と診断します。

肥満症と診断される具体的な基準値と症状

肥満症の診断には、BMI値に加えて具体的な症状や検査数値が重要な判断材料となります。日本肥満学会の診断基準では、BMI25以上を「肥満」と定義し、そこに健康障害を伴う場合に「肥満症」と診断されます。

健康障害の具体的な基準値としては、以下のようなものがあります。

| 血圧 | 130/85mmHg以上 |

|---|---|

| 空腹時血糖値 | 110mg/dL以上 |

| 中性脂肪 | 150mg/dL以上 |

| HDLコレステロール | 男性40mg/dL未満 女性50mg/dL未満 など |

これらの数値が基準を超えていると、肥満関連疾患のリスクが高まるとされています。

肥満症の診断では、体重の増加歴や過去の減量歴、食習慣や運動習慣なども考慮されます。医師は患者の生活背景や家族歴も含めて総合的に判断するため、初診時には詳しい問診が行われます。

糖尿病など合併症がある場合の特例条件

肥満に関連する合併症がある場合、BMI値が25以上であれば肥満症と診断され、保険適用の医療ダイエットを受けられる可能性が高まります。特に糖尿病がある場合は、肥満治療が病状改善に直結するため、優先的に保険適用されるケースが多いです。

糖尿病患者では、以下の数値が確認されると、減量治療の必要性が高いと判断されやすくなります。

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の値が6.5%以上、または空腹時血糖値が126mg/dL

また、インスリン抵抗性の指標であるHOMA-IR値が2.5以上の場合も、肥満に関連する代謝異常として注目されます。

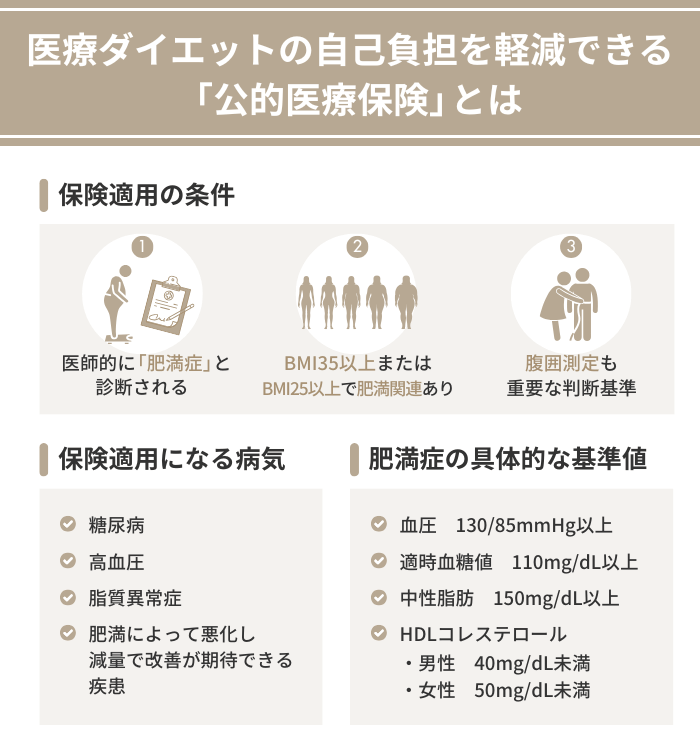

保険適用診断から治療までの一般的な流れ

医療ダイエットの保険適用を受けるためには、まず専門医療機関を受診することから始まります。一般的な流れは以下のとおりです。

- 初診での問診と検査

- 肥満症の診断

- 治療計画の立案

- 治療実施

初診時には詳細な問診が行われ、体重の変化や生活習慣、既往歴などを確認します。同時に身長・体重・腹囲の測定、血液検査、血圧測定などの基本的な検査が実施されます。これらの結果に基づいて医師が肥満症かどうかを診断します。

肥満症と診断された場合、個人の状態に合わせた治療計画が立てられます。治療計画には食事療法、運動療法、行動療法などの基本的アプローチと、必要に応じた薬物療法が含まれます。また、定期的な通院スケジュールも設定されます。

治療開始後は、体重や各種検査値の変化をモニタリングしながら、治療内容を適宜調整していきます。保険適用の場合、治療経過の記録や効果判定のための検査も保険でカバーされることが多いため、医師の指示に従った定期的な通院が重要です。

初診時に必要な検査と保険適用の判断基準

医療ダイエットの初診時には、肥満症の診断と保険適用の判断に必要な検査が行われます。基本的な検査項目としては、以下のようなものがあります。

- 身長・体重測定によるBMI算出

- 腹囲測定

- 血圧測定

- 血液検査 など

血液検査では多岐にわたる項目が数値で示されて肥満症の判断に活用されます。具体的な検査項目の一例は以下のとおりです。

血液検査の項目の例

- 空腹時血糖値やHbA1c

- 中性脂肪

- HDL・LDLコレステロール

- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTPなど)

- 腎機能検査(クレアチニン、尿素窒素など)

これらの検査結果から、肥満に関連する代謝異常や臓器障害の有無を評価します。

必要に応じて追加検査が行われることもあります。例えば、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は睡眠ポリグラフ検査、脂肪肝の評価には腹部超音波検査、骨関節への負担を調べるためにX線検査などが実施されることがあります。

保険適用の判断基準としては、これらの検査結果から総合的に肥満症と診断されることが必要です。具体的には、BMI25以上で肥満関連疾患がある場合、またはBMI35以上の場合に保険適用となる可能性が高まります。

ただし、最終的な判断は医師が行うため、検査結果だけでなく、患者の症状や生活背景も含めて総合的に評価されます。

診断書の取得方法と提出先

医療ダイエットの保険適用を確実にするためには、肥満症の診断書が必要になるケースがあります。肥満外来や内科などの診察を受けた後、医師に診断書の発行を依頼します。

診断書には肥満症の診断名、BMI値、合併症の有無や状態、治療の必要性などが記載されます。診断書の発行には通常別途費用がかかり、3,000円~5,000円程度が相場です。

診断書の提出先は主に以下の場合があります。

- 別の医療期間

- 保険会社

- 税務署 など

まず、別の医療機関で治療を受ける場合に、紹介先の医療機関へ提出します。また、高額医療費の還付申請や医療費控除の申告時に税務署へ提出することもあります。保険会社との契約で医療保険の給付を受ける場合は、保険会社へ提出が必要になることもあります。

診断書の有効期限は特に定められていませんが、発行から3か月以内の提出が望ましいとされています。長期間の治療が必要な場合は、治療経過に応じて定期的に更新することが良いでしょう。提出先によっては独自の書式を指定されることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

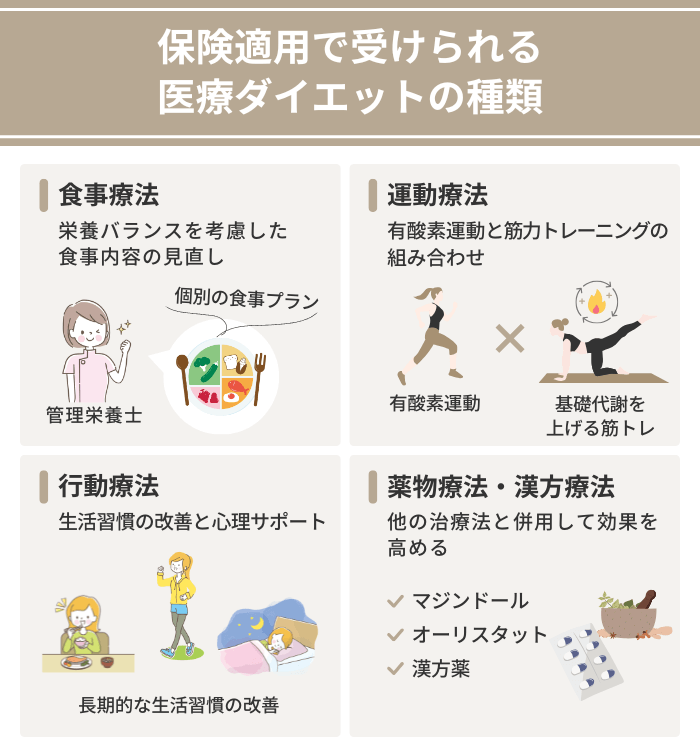

保険適用で受けられる医療ダイエットの種類

保険適用の医療ダイエットは、食事療法、運動療法、行動療法の3つを組み合わせた生活習慣改善療法が基本です。これらは「肥満症治療の3本柱」と呼ばれています。また、これらの治療で十分な効果が得られない場合や、合併症が重症の場合には、薬物療法や漢方治療が追加されることもあります。

ここからは、医療ダイエットの基本である「食事療法・運動療法」と「効果が出なかった場合の対策」について見ていきましょう。

食事療法と運動療法で取り組む保険適用ダイエット

食事療法と運動療法は保険適用の医療ダイエットの基本となる治療法です。

これらは薬物療法や外科的治療と異なり、副作用のリスクが低く、生活習慣全体を改善する効果があるため、すべての肥満症患者に推奨されます。

食事療法では、単なるカロリー制限ではなく、栄養バランスを考慮した食事内容の見直しが行われます。一般的には、現在の体重を維持するために必要なエネルギー量から20~25%程度減らした食事計画が立てられます。管理栄養士による個別の食事指導が行われ、患者の生活スタイルや嗜好を考慮した実践可能な食事プランが提案されます。

運動療法では、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたプログラムが推奨されます。患者の体力や健康状態に合わせて、安全に実施できる運動内容と強度が設定されます。一般的には、中等度の有酸素運動を週に150分以上行うことが目標とされています。

食事療法と運動療法を組み合わせることで、減量効果が高まるだけでなく、筋肉量の維持や代謝の改善、心肺機能の向上などの相乗効果が期待できます。

管理栄養士による食事指導のポイント

保険適用の医療ダイエットにおける食事療法では、管理栄養士による専門的な食事指導が行われます。指導のポイントは、患者個人の生活習慣や健康状態に合わせた実践可能な食事プランの提案です。

管理栄養士は初回の指導で、食事歴の聴取や食習慣の評価を行い、現状の問題点を把握します。

そのうえで、適切なエネルギー摂取量の設定、三大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)のバランス、食物繊維や微量栄養素の摂取を考慮した食事プランを提案します。

具体的な指導内容としては、以下のようなものがあります。

- 食品の選び方や調理法の工夫

- 外食時の選択方法

- 間食の管理 など

いずれも実生活に即したアドバイスが中心です。

また、食事記録の付け方や自己モニタリングの方法なども教えてもらえます。これらの技術は、治療終了後も自己管理を続けていくために重要です。

保険適用の場合、管理栄養士による指導は「特定保健指導」や「栄養食事指導」として算定され、月に1~2回程度の頻度で継続的に受けることができます。

指導の間隔は患者の状態や進捗に応じて調整されますが、一般的には初期は短い間隔で、徐々に間隔を広げていきます。

有酸素運動と筋力トレーニングの効果

運動療法は保険適用の医療ダイエットにおいて重要な柱の一つです。有酸素運動と筋力トレーニングを適切に組み合わせることが効果的で、脂肪燃焼と筋肉量維持の両方を実現します。

有酸素運動は、ウォーキング、サイクリング、水泳などの持続的な運動で、脂肪を効率良くエネルギー源として使用します。この運動を行うことで、内臓脂肪を含む体脂肪の減少、心肺機能の向上、インスリン感受性の改善などの効果が期待できます。初心者には、1回20~30分の有酸素運動を週3~5回行うことが推奨されます。

筋力トレーニングは筋肉に負荷をかけて筋力や筋持久力を高める運動です。筋肉量を維持または増加させることで基礎代謝が向上し、減量後のリバウンド防止にも効果的です。大きな筋肉群を使う運動(スクワット、腕立て伏せなど)を中心に、週2~3回行うことが推奨されます。

保険適用の運動療法では、理学療法士や健康運動指導士などの専門家による個別指導が受けられます。患者の年齢、体力、合併症の有無などを考慮した安全で効果的な運動プログラムが作成され、正しい実施方法や強度の調整方法などを学ぶことができます。

食事療法で効果が不十分なときは薬物療法や漢方治療がおこなわれる場合がある

肥満症の治療では、食事療法や運動療法で十分な効果が得られない場合や、合併症が重症の場合に、薬物療法が追加されることがあります。日本で保険適用されている肥満症治療薬は限られていますが、適切に使用することで治療効果を高めることができます。

肥満症の主な治療薬

- 保険適用される主な肥満症治療薬

└食欲抑制作用のあるマジンドール

└脂肪の吸収を抑制するオーリスタット - 漢方薬

特にマジンドールは日本で唯一保険適用されている食欲抑制薬として、厳格な管理下で処方されます。これらの薬剤は適応症や副作用に注意が必要で、医師の判断による適切な処方が重要です。

一方、漢方治療も肥満症に対して保険適用される場合があります。防風通聖散や防已黄耆湯などの漢方薬は、体質や症状に合わせて処方されます。漢方薬は西洋医学的な治療薬と比べて副作用が少ない傾向がありますが、個人の体質に合わない場合は効果が出にくいこともあります。

肥満症治療薬マジンドールの特徴

マジンドールは日本で保険適用されている数少ない肥満症治療薬の一つで、中枢神経に作用して食欲を抑制する効果があります。この薬剤は、BMI35以上の高度肥満患者に対して処方されることが多いです。

マジンドールの主な作用機序は、脳内の食欲中枢に働きかけて満腹感を高め、食事量を自然と減らすことです。通常、食前に服用することで効果を発揮します。臨床試験では、プラセボと比較して約5~10%の体重減少効果が報告されています。

一方、副作用として、口渇、便秘、不眠、頭痛、めまいなどが報告されています。これらの症状が強く現れた場合は、医師に相談して用量調整や投与中止を検討する必要があります。

漢方薬の処方と保険適用の注意点

肥満症治療に用いられる漢方薬は、日本の保険診療において重要な選択肢の一つです。主に処方される漢方薬には、以下のようなものがあります。

- 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

- 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)

- 大柴胡湯(だいさいことう)など

上記のような漢方薬が、患者の体質や症状に合わせて選択されます。

防風通聖散は実証タイプ(体力があり、便秘傾向で顔色が赤い人)の肥満に適しており、腹部の脂肪燃焼や代謝促進、便通改善などの効果があります。

防已黄耆湯は虚証タイプ(体力がなく、むくみやすい人)の肥満に適しており、水分代謝の改善やむくみの解消に効果があります。大柴胡湯は内臓脂肪型肥満に伴う便秘や胸脇苦満(胸や脇のつかえ感)がある方に処方されることがあります。

漢方薬の保険適用には、医師による「証」の診断が必要です。「証」とは東洋医学的な体質や症状のパターンのことで、この診断に基づいて適切な漢方薬が選択されます。保険適用の場合、漢方薬は一般的な西洋薬と同様に3割負担で処方されます。

漢方薬使用の注意点としては、効果の現れ方が緩やかで、通常2~3か月の継続服用が必要なことがあります。

また、個人の体質に合わない場合は効果が得られないことや、稀に肝機能障害などの副作用が現れることもあるため、定期的な経過観察が重要です。

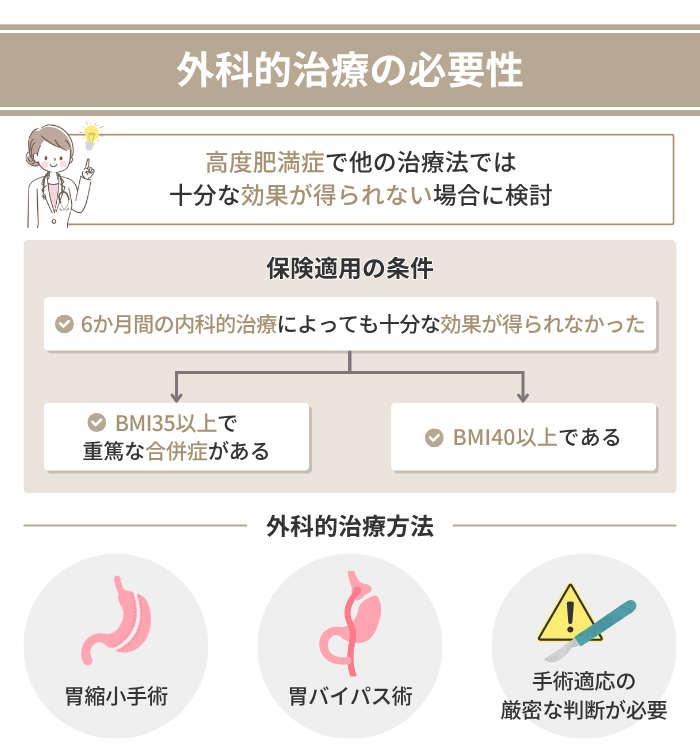

肥満の進行具合によっては「外科的治療」が必要な場合もある

外科的治療が必要な場合の保険適用条件

- 主にBMI35以上で糖尿病などの重篤な合併症がある場合

- BMI40以上の場合

上記のいずれかに限られます。さらに、少なくとも6か月間の内科的治療(食事療法、運動療法、薬物療法など)を適切に行ったにもかかわらず、十分な効果が得られなかったことが条件となります。

保険適用されるのは主に、胃縮小手術(スリーブ状胃切除術)や、胃バイパス術などです。これらの手術は、食事の量を物理的に制限したり、消化吸収のプロセスを変更したりすることで、体重減少を促します。保険適用の場合、自己負担額は入院費用や手術費用を含め、総額で30万円前後が目安となります。

胃縮小手術・腸バイパス手術とは

肥満症に対する外科的治療

- 胃を小さくする「胃縮小手術」

- 食物の消化吸収経路を変更する「腸バイパス手術」

これらは高度肥満症の患者に対して、長期的な体重管理と合併症の改善を目的として行われます。

胃縮小手術の代表的な方法がスリーブ状胃切除術(スリーブ胃切除術)です。この手術では、胃の大彎側(外側の曲線部分)を切除して、胃を細長いチューブ状にします。これにより胃の容量が約80%減少し、一度に食べられる量が制限されます。また、食欲を刺激するホルモン(グレリン)の分泌が減ることで、食欲そのものも抑制される効果があります。

腸バイパス手術の代表例は胃バイパス術です。この手術では、小さな胃袋を作る胃縮小に加え、十二指腸や小腸の一部をバイパスして食物の通過経路を変更します。これにより、食事量の制限と栄養素(特に脂肪や糖質)の吸収抑制の両方の効果が得られます。

外科治療を検討する際の注意点

肥満症の外科治療(バリアトリック手術)は、高い減量効果と合併症改善効果が期待できる一方で、手術に伴うリスクや術後の生活変化についても十分理解しておく必要があります。検討する際の重要な注意点を把握しておきましょう。

肥満症の外科治療の注意点

- 手術ができる条件を満たしているか厳格な判断が必要

- 合併症や副作用のリスクがある

- 術後の生活が大きく変わる可能性もある

まず、手術適応の厳密な判断が必要です。日本肥満症治療学会のガイドラインでは、BMI35以上で合併症がある場合か、BMI40以上の場合に手術適応となりますが、これに加えて内科的治療の十分な試行と、心理社会的な評価も重要な判断材料となります。

手術に伴う合併症や副作用のリスクも理解しておく必要があります。短期的には出血、感染、縫合不全などの外科的合併症、長期的には栄養素欠乏(特にタンパク質、ビタミン、ミネラルなど)や消化器症状(ダンピング症候群など)が生じる可能性があります。

術後の生活変化も大きなポイントです。特に食事に関しては、食事量の大幅な制限や食事回数の増加、よく噛んでゆっくり食べる習慣の獲得など、食習慣の根本的な変更が必要になります。また、栄養素の吸収が減少するため、定期的なサプリメント摂取が必須となることが多いです。

保険適用される医療ダイエット治療の費用相場

保険適用の医療ダイエットでは自己負担割合は3割で、残りの7割は健康保険がカバーします。さらに、高額医療費制度を利用すれば、月々の自己負担額に上限が設けられるため、長期治療でも費用負担を抑えることが可能です。

とはいえ、さまざまな検査をしたり長期的な治療が必要だったりする医療ダイエットは、自己負担額が高額な場合もあるため注意しましょう。

特に初診時は診察料、検査費用、栄養指導料、処方薬の薬剤費など検査項目が多いため費用が高くなりがち。2回目以降は定期的な経過観察が中心となるため負担は軽減されます。

医療機関の規模や所在地によって診療報酬点数に差が生じることもあるため、総額には幅があります。ただし、保険適用内であれば極端な価格差は生じにくい傾向にあります。治療期間や通院頻度も総額に影響するため、医師と相談しながら自分に適した治療計画を立てることが重要です。

初診から治療完了までの総額目安

保険適用される医療ダイエット治療の費用は、初診時の検査から治療完了までの期間によって異なります。

詳細な金額はクリニックによっても異なりますが、自己負担3割として大まかな費用は以下のとおりです。

| 初診料 | 約4,000円~8,000円 |

|---|---|

| 再診料 | 約1,000円~2,000円 |

| 定期的な検査費用 | 約2,000円~5,000円 ※血液検査、体組成測定など |

| 管理栄養士の指導 | 約1,500円~2,500円/回 |

標準的な治療期間である6か月間の総額としては、薬物療法を含まない場合で3万円~6万円、薬物療法を含む場合で5万円~10万円程度が一般的な自己負担額となります。ただし、治療内容や通院頻度、検査項目などによって個人差があります。

薬剤費の実質負担額と処方期間

医療ダイエットで処方される薬剤の費用は、薬の種類、用量、処方期間によって異なります。保険適用される主な薬剤と、その実質負担額について詳しく見ていきましょう。

| 治療薬名 | 月の自己負担の目安 |

|---|---|

| マジンドール(サノレックス) | 3,000~4,000円程度 |

| オーリスタット(ゼニカル) | 6,000~8,000円程度 |

| 漢方薬(防風通聖散など) | 2,000~3,000円程度 |

マジンドール(サノレックス)は食欲抑制薬として保険適用されており、通常1日1錠(0.5mg)が処方されます。ただし、副作用リスクや依存性の問題から、通常3か月を超えない期間での使用が推奨されています。

オーリスタット(ゼニカル)は脂肪の吸収を抑制する薬剤で、1日3回の服用が一般的です。消化器系の副作用が出やすいため、徐々に用量を増やしていくケースが多いです。

漢方薬(防風通聖散など)は体質改善を目的として処方されます。効果が現れるまでに時間がかかるため、通常3~6か月の継続服用が推奨されます。

治療期間と通院頻度による費用の違い

医療ダイエットの治療期間と通院頻度は、患者の状態や治療目標によって個別に設定されます。

| 一般的な治療期間 | 3~12ヶ月 |

|---|---|

| 初期段階 | 2~4週間 |

| 状態の安定後 | 1~2ヶ月 |

通院頻度が高いほど総費用は増加しますが、適切な間隔での通院は治療効果を高め、最終的な治療期間の短縮につながる可能性があります。例えば、初期の2か月間は2週間ごとの通院で体重や検査値の変化を細かくチェックし、その後は月1回のペースに移行するというパターンが一般的です。

治療費用の具体的な変動としては、以下の金額をイメージしておくと良いでしょう。

| 初期3か月間の集中治療期 | 月あたり1万円~1万5千円程度 |

| 安定期 | 月あたり5,000円~1万円程度 |

ただし、治療開始から3か月目、6か月目には詳細な検査を行うことが多く、その月は費用が若干高くなります。

標準的な治療スケジュールと費用の関係

医療ダイエットの標準的な治療スケジュールは、導入期、集中期、維持期の3段階に分けられます。各段階での通院頻度や検査内容、それに伴う費用の違いを詳しく見ていきましょう。

| 肥満治療の段階 | 内容 |

|---|---|

| 導入期 | ・検査結果の評価 ・治療計画の立案 |

| 集中期 | ・本格的な減量を行う |

| 維持期 | ・達成した減量の効果を維持する |

導入期(1~2か月目)は初期評価と治療計画の立案が中心で、通院頻度は2週間に1回程度と比較的多めです。初診時には詳細な問診、身体測定、血液検査などが行われ、自己負担額は6,000円~10,000円程度となります。導入期の2か月間の総額は、自己負担額として1万5千円~2万5千円程度が目安となります。

集中期(3~6か月目)は本格的な減量を目指す時期で、通院頻度は月に1~2回程度です。この時期は定期的な体重測定や血液検査、栄養指導が行われ、1回あたりの自己負担額は3,000円~6,000円程度です。集中期4か月間の総額は、自己負担額として2万円~3万円程度が一般的です。

維持期(7か月目以降)は達成した減量を維持する時期で、通院頻度は1~2か月に1回程度と少なくなります。維持期の6か月間の総額は、自己負担額として1万円~2万円程度となります。

長期治療の場合の費用管理法

医療ダイエットの治療が長期にわたる場合、費用負担を効率的に管理する方法がいくつかあります。特に6か月以上の治療を要する場合には、以下の費用管理法を活用することで経済的負担を軽減できます。

- 高額療養費制度

- 医療費控除

まず、高額療養費制度の活用が重要です。月々の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分が後日払い戻されます。事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むため、一時的な負担も軽減されます。

医療費控除の申請も有効な方法です。年間の医療費総額が10万円(または所得の5%のいずれか低い方)を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けることができます。医療ダイエットの診療費、薬剤費だけでなく、通院のための交通費なども対象となる場合があります。

長期治療では、処方薬の長期処方を相談するのもコスト削減につながります。状態が安定している場合、医師と相談の上で1~3か月分の長期処方が可能になることがあります。

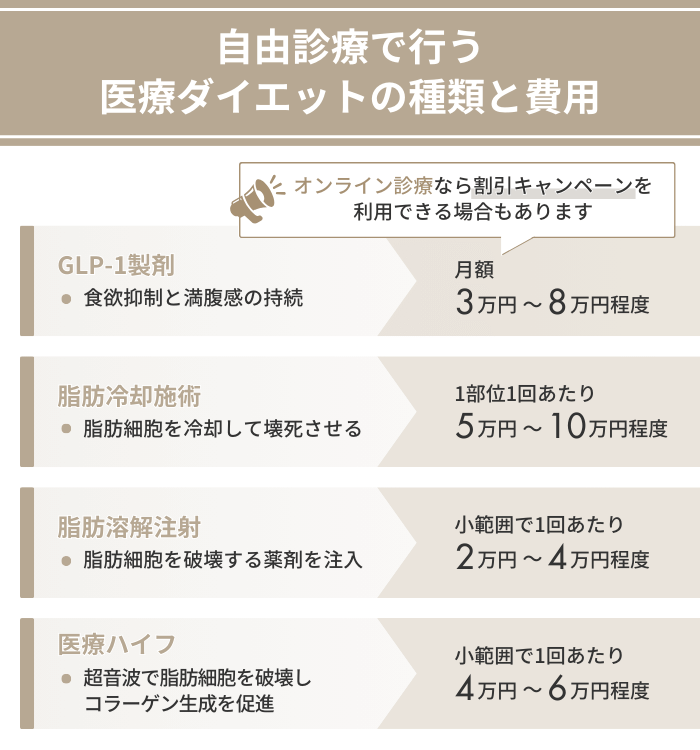

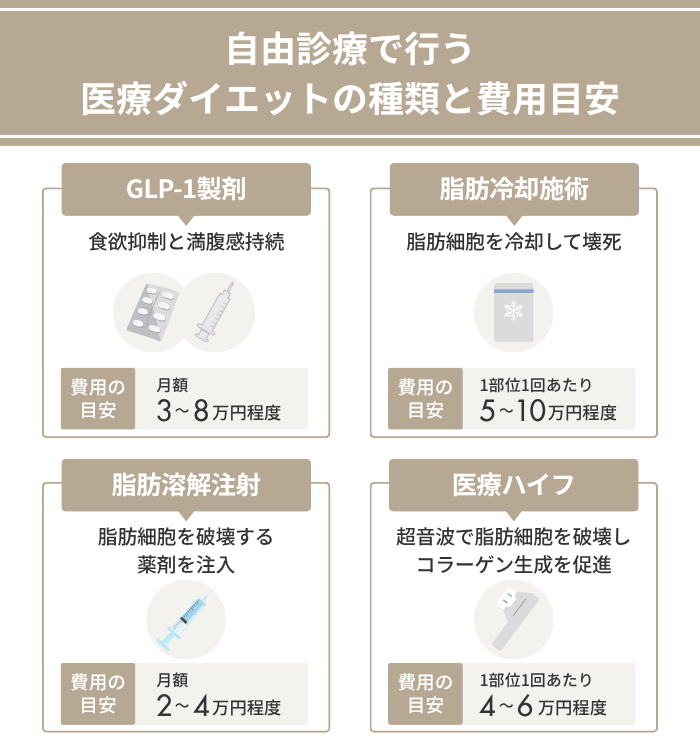

自由診療で行う医療ダイエットの種類と費用

保険適用外の自由診療による医療ダイエットは、より速い減量効果や部分痩せなど、美容目的の要素が強い治療法です。これらの治療法は肥満症の診断がなくても受けることができますが、全額自己負担となります。

自由診療の医療ダイエットには、以下のようなものがあります。

- GLP-1製剤による薬物療法

- 脂肪冷却施術

- 脂肪溶解注射

- 医療ハイフ など

これらは効果の出方や施術部位、料金体系などがそれぞれ異なるため、自分の目標や予算に合わせて選択する必要があります。

ここからは、それぞれの治療方法と費用の目安について解説します。

GLP-1製剤(注射)は話題の医療ダイエット

GLP-1製剤は近年、医療ダイエット分野で注目されている治療法です。GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)は腸から分泌されるホルモンで、食後の血糖値上昇を抑制し、満腹感を高める作用があります。この作用により、食欲を抑制し、摂取カロリーを自然と減らす効果が期待できます。

GLP-1製剤の主な効果

- 食事量の自然な減少

- 満腹感の持続時間の延長

- 血糖値の安定化など

臨床試験では3~6か月の治療で体重の5~10%程度の減量効果が報告されています。特に内臓脂肪の減少効果が高いことも特徴です。

日本で自由診療として提供されているGLP-1製剤には、リベルサス(経口薬)、ビクトーザ、トルリシティ、オゼンピックなどがあります。

費用の目安としては、月額3万円~8万円程度が相場です。

脂肪冷却施術はダウンタイムがほとんどないのがメリット

脂肪冷却施術(医療クールスカルプティング)は、脂肪細胞が筋肉や皮膚よりも低温に弱い性質を利用した部分痩せ治療法です。特定の部位の脂肪を冷却することで脂肪細胞を壊死させ、時間をかけて体外に排出する仕組みです。

この施術の最大のメリットは、切開や注射を行わないため、ダウンタイムがほとんどなく、施術後すぐに日常生活に戻れる点です。また、脂肪細胞そのものを減少させるため、効果が長期間持続する傾向があります。特に二の腕、腹部、太ももなど、運動や食事制限だけでは落としにくい部位に効果的です。

料金相場は医療機関や使用する機器によって異なりますが、一般的に1部位1回あたり5万円~10万円程度です。

多くのクリニックでは複数回のセット料金を設定しており、割引されるケースが多いです。

脂肪溶解注射は気になる部分へピンポイントでアプローチできる

脂肪溶解注射は、脂肪細胞を破壊する薬剤を気になる部位に直接注入し、部分的な脂肪減少を促す治療法です。

主にデオキシコール酸を主成分とする薬剤が使用され、これが脂肪細胞の細胞膜を溶かして内容物を放出させ、体内で代謝・排出される仕組みです。

この治療の特徴は、比較的短期間で効果が現れることと、ピンポイントで気になる部位にアプローチできる点です。特に、小顔治療(フェイスライン、二重あご)や局所的な脂肪に効果的とされています。ただし、広範囲の脂肪には適さず、通常2~6回程度の施術が推奨されます。

費用相場は、施術部位や使用する薬剤の量によって異なりますが、小範囲で1回あたり2万円~4万円、中範囲で1回あたり4万円~8万円程度です。

多くのクリニックでは回数パッケージによる割引も提供しています。

医療ハイフは部分痩せと皮膚の引き締めが期待できる

医療ハイフ(HIFU:高密度焦点式超音波)は、超音波エネルギーを皮下の特定の深さに集中させることで、脂肪細胞を破壊し、同時にコラーゲン生成を促進させる非侵襲的な治療法です。顔や首のリフトアップ効果だけでなく、体の部分痩せにも応用されています。

医療ハイフの部分痩せ効果としては、脂肪層の減少だけでなく、皮膚の引き締め効果も期待できる点が特徴です。腹部、太もも、二の腕、背中など様々な部位に適用可能で、1回の施術でも効果を実感できる方が多いですが、最大効果を得るには2~3回の施術が推奨されています。

料金相場は部位や範囲によって異なり、小範囲で1回4万円~6万円、広範囲で8万円~12万円程度です。

注意点としては、施術後に一時的な赤み、腫れ、痛みが生じる場合があることです。

自由診療の費用を抑えるコツと選び方

医療ダイエットの自由診療は高額になりがちですが、賢く選ぶことで費用負担を抑えることができます。

まず最も重要なのは、複数のクリニックを比較検討することです。同じ治療法でも医療機関によって料金体系が大きく異なるため、カウンセリングを受けて詳細な見積もりを取ることが大切です。

また、自由診療の費用を抑える具体的なコツには、ほかに以下のようなものがあります。

- 定期的なキャンペーンに参加する

- カウンセリングや麻酔費用など、全体的な費用を比較する

ここからは、2つのポイントの詳細をみていきましょう。

割引キャンペーンやモニター制度の活用

医療ダイエットの費用を抑える効果的な方法として、クリニックが実施する割引キャンペーンやモニター制度の活用があります。多くの美容クリニックでは、新規顧客獲得や新メニュー導入時に特別割引を行っています。

季節限定キャンペーンは、特に夏前(5~6月)や年末年始(11~1月)に多く実施されます。この時期は需要が高まるため、集客を目的とした20~30%オフなどの大幅割引が見られます。また、平日限定や時間帯限定の割引を設けているクリニックもあり、スケジュールに融通が利く方は通常より安く施術を受けられます。

モニター制度は、新しい治療法や機器の導入時に募集されることが多く、通常価格の50%以上割引されるケースもあります。モニターには施術前後の写真撮影や体験談の提供などが条件となりますが、大幅な費用削減になります。

カウンセリング費用や麻酔代を比較する

医療ダイエットの総額を安く抑えるためにはカウンセリング費用や麻酔代などの追加費用についても事前に確認することが重要です。表示価格にこれらが含まれているかどうかで、実質的な費用は大きく変わります。

カウンセリング費用については、無料としているクリニックが多いですが、中には5,000円~10,000円程度の費用を設定しているところもあります。ただし、後日施術を受ける場合には施術料金から差し引かれるケースが一般的です。事前に「カウンセリング料は施術を受けた場合、返金されますか?」と確認しておくとよいでしょう。

麻酔費用は特に脂肪溶解注射や一部の施術で必要となることがあり、局所麻酔で3,000円~5,000円、笑気ガス麻酔で5,000円~10,000円程度の追加費用がかかる場合があります。

また、施術後の薬剤(鎮痛剤や軟膏など)が別途費用になることもあるため、見積もり時に「表示価格以外に発生する費用はありますか?」と質問することが大切です。

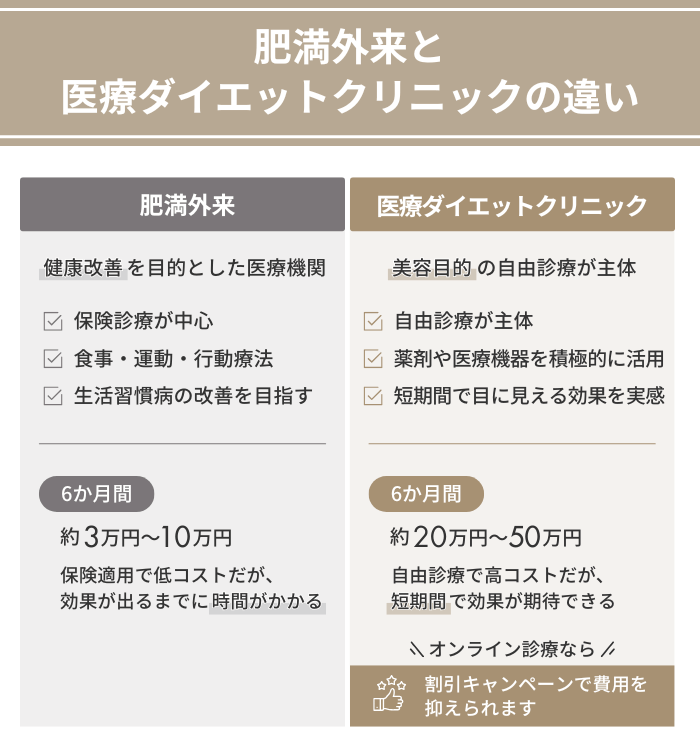

肥満外来と医療ダイエットクリニックの違い

肥満外来と医療ダイエットクリニックは、どちらも専門的な減量サポートを提供する医療機関ですが、その目的やアプローチには大きな違いがあります。肥満外来は主に健康改善を目的とした保険診療が中心であるのに対し、医療ダイエットクリニックは美容目的の自由診療が主体となっています。

2つのダイエットの特徴を知っておき、自身がどちらに向いているかは事前に考えておくと良いでしょう。

診療方針と対象となる患者の違い

肥満外来と医療ダイエットクリニックは、対象とする患者層や診療方針において明確な違いがあります。肥満外来は主に医学的に肥満症と診断された患者、つまりBMI25以上で肥満関連疾患を有する方、またはBMI35以上の高度肥満の方を対象としています。一方、医療ダイエットクリニックは肥満症の診断がない方でも、部分痩せや美容目的の体型改善を希望する幅広い層を対象としています。

肥満外来の診療方針は「疾患としての肥満症治療」が中心であり、体重減少による合併症の改善や予防に重点を置いています。そのため、急激な減量よりも、健康的で持続可能な体重管理を目指す長期的なアプローチが特徴です。診療は保険適用されることが多く、医師だけでなく、管理栄養士、理学療法士など多職種連携での治療が一般的です。

医療ダイエットクリニックでは「美容としての体型改善」に重点を置き、比較的短期間での目に見える変化を重視しています。そのため、薬物療法や医療機器を用いた施術など、積極的な介入を行うことが多いです。自由診療が中心となるため、患者の希望や目標に合わせた柔軟な治療プランを提供できる特徴があります。

肥満外来が治療対象とする症状と基準

肥満外来が治療対象とする主な症状は、肥満に起因する健康障害です。具体的には、糖尿病、高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、変形性関節症などの肥満関連疾患が該当します。これらの疾患は減量によって改善が期待できるため、肥満外来での重要な治療対象となっています。

肥満外来では日本肥満学会の基準に基づき、以下のいずれかに該当する場合に治療対象と判断されることが多いです。まず、BMI25以上で肥満関連疾患がある場合は「肥満症」と診断され、治療の対象となります。

また、BMI35以上の高度肥満は、合併症がなくても治療対象となります。さらに、腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で内臓脂肪型肥満が疑われる場合も、メタボリックシンドロームの観点から治療が推奨されます。

肥満外来では、単に体重や見た目だけでなく、血液検査や画像診断などの客観的な検査結果に基づいて治療方針が決定されます。特に内臓脂肪の蓄積度合いは重要視され、CT検査で内臓脂肪面積を測定するケースもあります。また、食事内容や運動習慣、心理的要因なども詳しく評価されます。

医療ダイエットクリニックが得意とする施術

医療ダイエットクリニックが得意とする施術は、比較的短期間で効果を実感できる医療的アプローチが中心です。最も人気が高いのは、近年注目を集めているGLP-1製剤による薬物療法です。これは食欲を抑制し、代謝を改善する効果があり、1~3か月程度で5~10%の体重減少が期待できます。

部分痩せを希望する患者に対しては、脂肪冷却療法(クールスカルプティング)や脂肪溶解注射(BNLS、リポセル等)が人気です。これらは気になる部位の脂肪を選択的に減らすことができ、特に運動や食事制限では落としにくい部分に効果的です。施術後1~3か月でサイズダウンの効果が現れます。

また、医療ハイフ(高密度焦点式超音波)は脂肪減少に加えて皮膚引き締め効果も期待できるため、ゆるみが気になる部位に適しています。注目すべきはこれらの施術を組み合わせた複合アプローチで、例えばGLP-1製剤で全体的な減量を行いながら、脂肪溶解注射で部分的にアプローチするなど、相乗効果を狙った治療プランを提案できる点が医療ダイエットクリニックの強みです。

治療アプローチの違い

肥満外来と医療ダイエットクリニックでは、治療アプローチが大きく異なり、それによって得られる効果やそのタイムラインにも違いがあります。肥満外来では生活習慣の根本的な改善を通じた緩やかな減量と健康指標の改善を目指すのに対し、医療ダイエットクリニックではより積極的な医療介入による比較的短期間での減量効果を重視します。

| 肥満外来 | ・運動療法、食事療法、行動療法が基本 ・必要に応じて薬物療法を使用 |

|---|---|

| 医療ダイエット | 薬剤や医療機器を積極的に活用 |

肥満外来の治療は食事療法、運動療法、行動療法を基本とし、必要に応じて薬物療法を併用するアプローチです。効果はゆっくりと現れることが多く、3~6か月で5~10%程度の体重減少を目標とします。一方、医療ダイエットクリニックでは、GLP-1製剤などの薬剤や医療機器を積極的に活用し、1~3か月でより顕著な変化を目指します。

肥満外来の強みは、リバウンドしにくい体質づくりと合併症の改善効果にあります。一方、医療ダイエットクリニックは短期間での目に見える変化と、部分痩せなど細かなニーズに対応できる柔軟性が強みです。どちらを選ぶかは、患者の健康状態、減量目標、時間的制約、予算などを考慮して判断するべきでしょう。

治療の目的や特徴の違い

肥満外来のクリニックは費用面や治療の進め方などの違いがあるのは解説した通りですが、それ以外にも、治療を受けることの目的や、目的達成のためのアプローチ方法にも違いがあります。

保険診療の目的や特徴

保険診療を主体とする肥満外来での治療は、長期的な健康改善に重点を置いた特徴があります。

保険診療のダイエットによるメリット

- 体重減少だけでなく生活習慣の改善が目的

- 健康指標の数値も常に追いかける

- 医師以外の職種の連携によるサポートがある

最大の特徴は、単なる体重減少だけでなく、肥満に関連する生活習慣病の改善を総合的に目指す点です。例えば、3~6か月の治療で体重が5~10%減少すると、血糖値、血圧、脂質プロファイルなどの改善が見られることが多く、薬剤の減量や中止が可能になるケースもあります。

保険診療では定期的な通院と検査によって、減量の進捗だけでなく、健康指標の変化も科学的に評価されます。血液検査、血圧測定、体組成分析などを通じて、内臓脂肪の減少や代謝改善の客観的な証拠が得られるため、目に見える変化が少なくても、体内での健康改善を実感できる利点があります。

また、多職種連携による包括的なサポートも特徴です。医師による診察と薬物療法の管理、管理栄養士による個別の食事指導、理学療法士や健康運動指導士による運動指導など、それぞれの専門家による指導を受けられます。これにより、生活習慣の根本的な改善と自己管理能力の向上が促され、治療終了後も維持できる健康的な生活習慣の獲得につながります。

自由診療の目的や特徴

一方、保険診療には見られない自由診療のダイエットのメリットは以下のとおりです。

- 短期間で目に見えて効果が出やすい

- 部分痩せも可能

- 柔軟に治療プランを設計できる

医療ダイエットクリニックの自由診療による治療は、短期間で目に見える変化を実感できることが最大の特徴です。特にGLP-1製剤による治療では、多くの患者が1か月目から食欲の明らかな減少と体重減少を実感します。3か月の治療で平均5~10kg程度の減量が報告されており、見た目の変化も現れやすいのが特徴です。

部分痩せ施術も短期間での効果が特徴的です。脂肪溶解注射では施術後2~4週間で徐々に効果が現れ始め、脂肪冷却施術では1~3か月かけて処理された脂肪細胞が排出されることで変化が見られます。医療ハイフは施術直後から皮膚の引き締め効果を実感できるケースもあります。これらはいずれも運動や食事制限だけでは難しい、ピンポイントでの脂肪減少を可能にします。

自由診療のもう一つの特徴は、患者の希望や状態に合わせた柔軟な治療プランの設計が可能な点です。例えば、重要なイベントに向けた短期集中プランや、複数の施術を組み合わせた効率的なアプローチなど、個別のニーズに対応できます。ただし、この即効性と引き換えに、治療終了後のリバウンド対策や生活習慣の改善指導が不十分になりやすい点には注意が必要です。

治療費の総額の違い

肥満外来と医療ダイエットクリニックは、費用面でも大きな違いがあります。

自己負担が3割以下で済む保険適用のダイエットのほうが費用面では安くなりますが、必ずしも「健康保険適用のダイエットを選ぶべき」と決まったわけではありません。

肥満外来は保険適用が基本で低コストな半面、効果が現れるまでに時間がかかります。一方、医療ダイエットクリニックは自由診療で高コストですが、短期間で目に見える効果が期待できます。

費用対効果を考える際には、単に金額だけでなく、自分の目標に対してどちらがより効率的かを考慮する必要があります。

例えば、健康改善が主目的なら、低コストで生活習慣の根本的な改善が可能な肥満外来が費用対効果に優れています。

一方、短期間での見た目の変化や、部分痩せなど特定のニーズがある場合は、高額でも効果的なアプローチができる医療ダイエットクリニックが適している場合があります。

また、時間的コストも考慮すべき要素です。肥満外来は頻繁な通院と、毎日の食事・運動管理に時間と労力を要します。医療ダイエットクリニックの多くの施術は、日常生活の大きな変更なく効果が得られる点も魅力です。どちらを選ぶかは、金銭的コスト、時間的コスト、そして期待する成果のバランスを考慮して判断するのが良いでしょう。

肥満外来の3ヶ月・6ヶ月治療の実質負担額

肥満外来での保険適用治療の実質負担額は、治療内容や通院頻度によって異なります。

一般的な例を挙げると、3か月間の治療では自己負担額(3割負担の場合)として合計2万円~4万円程度が目安です。これには初診料、再診料、検査費用、栄養指導料などが含まれます。

具体的な内訳の一例をまとめると、以下のとおりです。

| 初月 | 月ごとの費用 |

|---|---|

| 初診料 | 約1,000円 |

| 各種検査料 | 約5,000円 |

| 栄養指導 | 約1,500円 |

| 合計 | 約7,500円 |

| 2ヶ月目以降 | 月ごとの費用 |

|---|---|

| 再診料 | 約1,000円 |

| 簡易検査 | 約2,000円 |

| 栄養指導 | 約1,500円 |

| 合計 | 約4,500円 |

なお、薬物療法を併用する場合は、薬剤費として月あたり3,000円~6,000円程度が追加されます。

6か月間の治療では、3か月の費用に加えて、継続的な通院と定期検査の費用がかかり、合計で3万5千円~7万円程度が目安です。

ただし、高額医療費制度や医療費控除を利用することで、実質負担額をさらに抑えることが可能です。例えば、年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告で医療費控除を受けることで、所得税の負担軽減につながります。

医療ダイエットクリニックの施術別総額と効果

医療ダイエットクリニックでの自由診療は施術の種類によって費用が大きく異なります。

| GLP-1製剤による治療 | 総額15万円~30万円程度 |

|---|---|

| 脂肪冷却施術 | 1部位あたり5万円~10万円 |

| 脂肪溶解注射 | 小顔治療:1回あたり2万円~4万円 腹部などの広範治療:5万円~10万円程度 |

GLP-1製剤による治療の効果としては3か月で5~10kgの減量が一般的で、特に内臓脂肪の減少効果が高いことが特徴です。

脂肪冷却施術は効果的な結果を得るためには通常2~3回の施術が推奨されるため、複数部位を治療する場合は総額20万円~50万円程度になることもあります。効果は1回の施術で該当部位の脂肪層を20~25%程度減少させることが期待でき、3か月かけて徐々に効果が現れます。

脂肪溶解注射は部位や範囲によって大きく異なり効果的な結果を得るには3~5回の施術が必要なケースが多く、総額10万円~30万円程度が相場です。効果は施術後1~2か月で現れ始め、局所的な脂肪減少と輪郭の改善が期待できます。

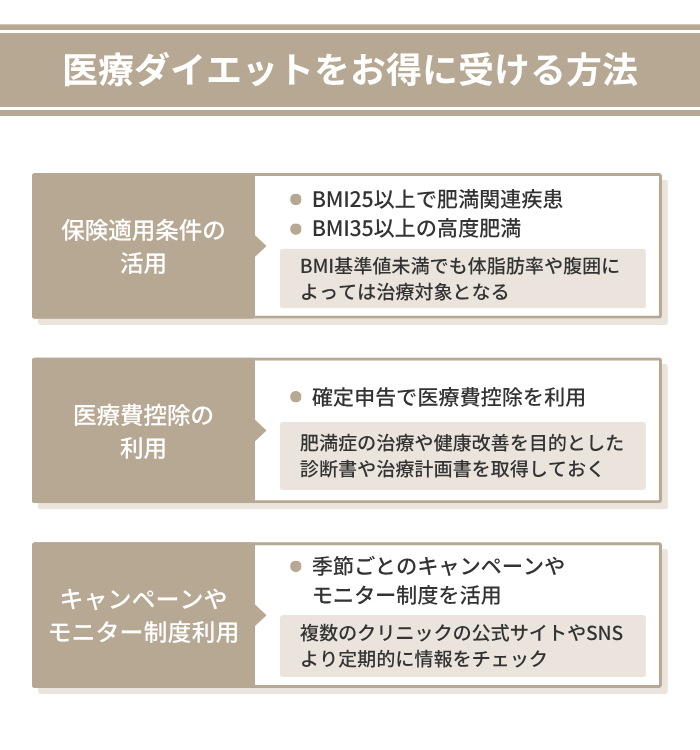

医療ダイエットをお得に受ける方法

自身が目的とするダイエットを実現できるのであれば、少しでも費用を抑えたいと思う方が多いはずです。

そこで、医療ダイエットを少しでもお得に利用できる方法を、ダイエットを始める前に知っておくことをおすすめします。

ここからは、お得にダイエットができる方法を紹介します。

保険適用条件を活用する

健康保険の適用を受けることができれば、ダイエットにかかる費用を大幅に節約できる場合があります。

そのためには、肥満症の診断基準を理解し、その条件を満たすことが重要です。保険適用の主な条件は、BMI25以上で肥満関連疾患を有する場合、またはBMI35以上の高度肥満の場合です。この条件に少しでも近い状態であれば、適切な医療機関での診断によって保険適用となる可能性があります。

まず重要なのは適切な医療機関選びです。肥満症の専門外来を持つ病院や、肥満治療に詳しい内科・糖尿病内科などを受診しましょう。こうした専門医は肥満症の診断に精通しており、保険適用の可能性を適切に評価してくれます。大学病院や地域の中核病院には肥満外来が設置されていることが多く、そういった医療機関を探すのも良い方法です。

診察時には、体重の変化や食習慣、運動習慣などの生活状況を詳しく伝えるとともに、肥満によって生じている症状(息切れ、関節痛、睡眠障害など)を具体的に説明することが大切です。また、既往歴や家族歴などの情報も診断の参考になります。医師の診断によって肥満症と認められれば、保険適用での治療が可能になります。

BMI値が基準に満たない場合

BMI値が保険適用の基準である25に満たない場合でも、諦める必要はありません。BMIだけが肥満症診断の基準ではなく、体脂肪率や腹囲などの指標も重要な判断材料となります。特に日本人は欧米人に比べてBMIが低くても内臓脂肪型肥満が多いという特徴があり、この点を考慮した診断が行われることがあります。

男性で腹囲が85cm以上、女性で90cm以上ある場合は、内臓脂肪型肥満の可能性が高く、BMIが基準より低くても肥満関連疾患のリスクが高まります。実際に血圧、血糖値、脂質プロファイルなどに異常がある場合は、「メタボリックシンドローム」として診断され、治療の対象となることがあります。

また、体組成計などで測定した体脂肪率が基準値(男性で25%以上、女性で30%以上)を超えている場合も、「隠れ肥満」として医学的介入が必要と判断されることがあります。BMI値だけでなく、これらの指標を含めた総合的な健康状態を評価してもらうために、詳しい検査を依頼することも重要です。

合併症の適切な診断を受ける相談方法

肥満症の保険適用には合併症の存在が重要なポイントになるため、これらを適切に診断してもらうための相談方法を知っておくことが大切です。合併症には糖尿病、高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、関節疾患などがありますが、これらは自覚症状が乏しいことも多く、積極的に検査を依頼する必要があります。

医師への効果的な相談方法としては、まず「肥満に関連する健康リスクが心配で、詳しい検査を受けたい」と明確に伝えることが重要です。さらに、家族歴(両親や兄弟に糖尿病や心疾患がいるなど)や、自覚症状(疲れやすい、いびきがひどい、関節に痛みがあるなど)を具体的に説明することで、必要な検査につながりやすくなります。

検査結果で「境界型」と診断された場合でも、それが肥満と関連していると考えられれば治療対象となる可能性があります。例えば、空腹時血糖値が正常範囲でも、HbA1cや75g経口ブドウ糖負荷試験で「境界型糖尿病」と診断されれば、肥満症の合併症として認められることがあります。診断に不安がある場合は、セカンドオピニオンを求めることも選択肢の一つです。

医療費控除を利用して実質負担を減らす方法

医療ダイエット治療の費用負担を軽減する有効な方法として、確定申告での医療費控除の活用があります。

医療費控除とは

1年間(1月~12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得税の一部が還付される制度

肥満症と診断された場合の治療費用は医療費控除の対象となるため、この制度を利用することで実質的な負担を減らすことができます。

医療費控除の対象となるのは、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費のうち、保険適用の自己負担分だけでなく、自由診療の費用も含まれます。

ただし、美容目的と明確に区分されている施術は対象外となるため、肥満症の治療や健康改善を目的としていることを示す診断書や治療計画書を取得しておくことが重要です。

医療費控除の計算方法は以下のとおりです。

支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された金額 - 10万円(または所得の5%のいずれか低い方)

例えば、年間30万円の医療費を支払い、保険金などの補填がなかった場合、30万円-10万円=20万円が医療費控除の対象となります。これに所得税率を掛けた金額(例えば20%の場合は4万円)が還付される計算になります。

確定申告で医療ダイエット費用を申請する手順

医療ダイエット費用を医療費控除として確定申告する具体的な手順について説明します。

確定申告は原則として毎年2月16日~3月15日の期間に行いますが、医療費控除の申請は5年間さかのぼって行うことができるため、過去の治療費についても検討する価値があります。

まず、1年間に支払った医療費の領収書をすべて集めます。医療機関での診察料、検査料、薬代だけでなく、通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合)も対象となります。これらの領収書は必ず保管しておき、金額と支払い日を記録した明細書を作成します。平成29年分以降の確定申告では、領収書の提出は不要となり、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。

確定申告の方法としては、税務署で直接申告する方法と、e-Taxを利用したオンライン申告があります。必要書類は、確定申告書(第一表・第二表)、医療費控除の明細書、源泉徴収票、マイナンバーカードまたは通知カードとその他の本人確認書類です。申告書の「医療費控除」欄に控除を受ける金額を記入し、明細書を添付して提出します。

医療費控除の対象となる施術と証明書類

基本的に、医師の指示や処方に基づく治療であれば、保険適用外の自由診療でも医療費控除の対象となることが多いです。

対象となる主な施術としては、以下のようなものがあります。

医療費控除の対象になる肥満症の施術の例

- 肥満症と診断された患者に対する食事療法指導

- 運動療法指導

- 薬物療法(保険適用外のGLP-1製剤なども含む)

- 生活習慣改善プログラム など

特にGLP-1製剤による治療は高額になりがちですが、医師の処方に基づくものであれば控除対象となる可能性が高いです。ただし、純粋に美容目的の脂肪吸引や部分痩せ施術は原則として対象外となります。

医療費控除申請に必要な証明書類としては、各医療機関からの領収書が基本です。領収書には医療機関名、患者名、治療日、金額、治療内容が記載されているものが望ましいです。

また、肥満症の診断書や治療計画書があれば、治療の医学的必要性を証明する補助資料として有効です。特に自由診療の場合は、治療目的が「肥満症の改善」や「健康状態の向上」であることを示す書類があると安心です。

キャンペーンやモニター制度を利用する

医療ダイエットの費用を抑える有効な方法として、クリニックが実施するキャンペーンやモニター制度の活用があります。

多くの美容クリニックや医療ダイエット専門クリニックでは、新規顧客獲得や新メニュー導入時に特別価格でのキャンペーンを実施しています。また、施術の効果を示すためのモニターを募集することもあり、これらを利用することで通常価格よりも大幅に安く治療を受けられる可能性があります。

キャンペーンを効果的に利用するには、複数のクリニックの情報を定期的にチェックすることが重要です。クリニックの公式サイトやSNS、メールマガジンなどで最新情報を入手できます。特に季節の変わり目や年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇前には大型キャンペーンが実施されることが多いため、こうした時期に合わせて計画を立てると良いでしょう。

モニター制度はさらに大きな割引が期待できますが、通常は施術前後の写真撮影や体験談の提供、場合によってはSNSでの投稿などが条件となります。個人情報の扱いや公開範囲については事前に確認し、自分の許容範囲内であるかを判断することが大切です。キャンペーンやモニターを利用する際も、クリニックの実績や評判、医師の経験などを総合的に評価して選ぶことが安全な治療につながります。

季節別の割引キャンペーン情報の入手方法

医療ダイエットクリニックは季節によって異なるキャンペーンを展開することが多く、これらの情報を上手に活用することで費用を大幅に抑えることができます。

季節ごとのキャンペーンの例をまとめると、以下のようなものがあります。

| 春(3~5月) | 「夏に向けたボディメイク」をテーマにしたキャンペーン |

|---|---|

| 夏(6~8月) | お盆休みに集中的な割引プラン |

| 秋(9~11月) | 「年末に向けた体型維持」をテーマにした長期割引キャンペーン |

| 冬(12~2月) | 「新年の決意」に関する年間でも特に大型のキャンペーン |

効率的な情報入手法としては、興味のあるクリニックの公式LINEやメールマガジンに登録しておくことです。また、美容医療の口コミサイトやクーポンサイトもチェックすると良いでしょう。

モニター応募のコツと選ばれるための対策

モニター制度は通常料金の30~70%オフという大幅な割引が期待できるため、お得にダイエット施術を受けるならぜひ利用したいところです。

ただし、お得ゆえに、競争率も高くなっています。しかし、いくつかの対策を講じることで選ばれる確率を高めることができます。

まず、モニター情報の入手を素早く行うことが重要です。多くのクリニックでは公式サイトやSNSでモニター募集を告知しますが、募集開始からすぐに定員に達してしまうことも珍しくありません。

クリニックの公式LINEに登録しておくと、モニター募集の情報をいち早く入手できます。また、美容医療専門のSNSアカウントをフォローしておくのも効果的です。

応募時には、具体的な悩みや期待する効果を明確に伝えることがポイントです。「単に痩せたい」ではなく、「結婚式に向けて3か月で○kg減量したい」など、具体的な目標と期限を示すと、ビフォーアフターの変化が明確になるため選ばれやすくなります。

また、SNSのフォロワー数が多い場合はそれをアピールするのも有効です。クリニックとしては、施術の効果を広く宣伝できる人を優先的に選ぶ傾向があります。

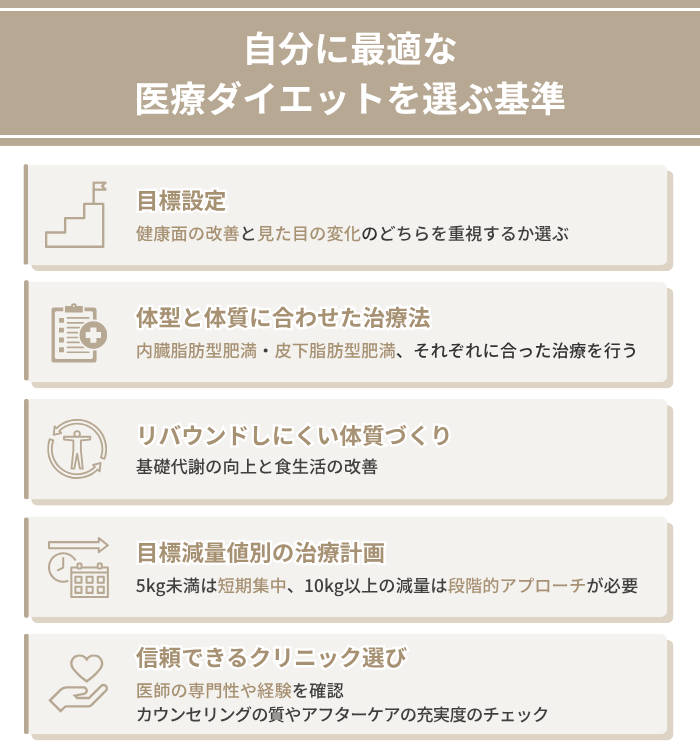

自分に最適な医療ダイエットを選ぶ基準

医療ダイエットには様々な種類があり、自分の体質や目標、予算に合った方法を選ぶことが成功の鍵となります。

ダイエットを成功させるなら、何よりもまず目標設定が大切です。単に「痩せたい」という漠然とした目標ではなく、どのくらいの期間でどの程度の減量を目指すのか、健康面の改善を重視するのか見た目の変化を重視するのかなど、具体的な目標を設定することが大切です。

さらに体型や体質、実際にどのクリニックで治療を受けるか、なども、医療ダイエットの方法を探るうえで重要です。

ここからは、自分に最適な医療ダイエットを選ぶ基準の詳細を解説します。

体型と体質に合わせた治療法の選び方

医療ダイエットを選ぶ際には、自分の体型や体質の特徴を理解し、それに適した治療法を選ぶことが重要です。

肥満体型の種類

- 内臓脂肪型肥満(りんご型)

- 皮下脂肪型肥満(洋ナシ型)

それぞれ効果的なアプローチが異なります。また、基礎代謝の高低、ホルモンバランス、食習慣なども体質を形成する要素であり、これらに合わせた治療選択が成功への近道となります。

内臓脂肪型肥満は主に上半身、特にお腹周りに脂肪が蓄積するタイプで、生活習慣病のリスクが高いことが特徴です。このタイプには、GLP-1製剤による食欲抑制と代謝改善を組み合わせた治療や、運動療法と食事療法の併用が効果的です。保険適用の可能性も高い傾向があります。

一方、皮下脂肪型肥満は主に下半身に脂肪がつきやすく、セルライトが形成されやすいのが特徴です。このタイプには、部分痩せ施術(脂肪冷却、脂肪溶解注射など)と全身の代謝を上げる運動療法の組み合わせが効果的です。ただし、自由診療になるケースが多く、費用面での考慮が必要です。

内臓脂肪型と皮下脂肪型で異なる効果的な方法

内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満では、脂肪の蓄積メカニズムや代謝特性が異なるため、それぞれに効果的な治療アプローチも異なります。

内臓脂肪型肥満の特徴は、お腹の内側に脂肪が蓄積し、見た目以上に健康リスクが高いことです。このタイプには以下の治療法が効果的です。

| 食事療法 | 炭水化物の摂取制限(低GI食品の選択)と規則正しい食事時間の設定 |

|---|---|

| 運動療法 | 有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)を中心に、週150分以上の活動 |

薬物療法ではGLP-1製剤が内臓脂肪に特に効果的とされ、3か月程度の使用で顕著な減少が期待できます。

皮下脂肪型肥満の特徴は、下半身(特に太もも、お尻、二の腕)に脂肪が蓄積し、むくみやセルライトを伴うことが多い点です。この型には次の治療法が効果的です。

- 皮下脂肪は運動だけでは落ちにくいため、医療機器を用いた部分痩せ施術を行う(脂肪冷却施術などピンポイントでの効果が期待できる治療など

- リンパの流れを改善するマッサージや軽い有酸素運動と併せて、筋力トレーニングによる基礎代謝の向上も重要

リバウンドしにくい体質づくりのために選択したい治療法

医療ダイエットの成功は、単に体重を減らすだけでなく、その後のリバウンドを防ぐ体質づくりにかかっています。

リバウンドしにくい体質を作るためには、以下のような複合的なアプローチが必要です。

- 基礎代謝の向上

- 食習慣の改善

- ホルモンバランスの安定化 など

基礎代謝向上のためには、筋肉量を維持・増加させることが不可欠です。急激な減量は筋肉も減少させてしまうため、適度なペース(月に2~3kg程度)での減量を目指す治療法を選ぶことが重要です。

具体的には、食事療法と運動療法を組み合わせた緩やかな減量プログラムや、GLP-1製剤などの薬物療法と筋力トレーニングを併用する方法が効果的です。特に保険適用の肥満外来では、長期的な視点での体質改善に重点を置いた指導が受けられます。

食習慣の改善には、短期的な「制限」ではなく、長期的に継続可能な「調整」が重要です。管理栄養士による個別の食事指導や、食事記録アプリを活用した自己モニタリングなどを取り入れた治療プログラムを選ぶとよいでしょう。

また、睡眠の質改善や、ストレス管理なども重要な要素です。睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングや、必要に応じた心理的サポートを提供しているクリニックを選ぶことで、生活習慣全般の改善につながります。

目標減量値別の適した治療プラン

医療ダイエットを選ぶ際には、目標とする減量値に応じて適切な治療プランを選ぶことが重要です。

減量目標が5kg未満の場合と10kg以上の場合では、適した治療法やアプローチ、必要な期間が大きく異なります。効率的かつ健康的に目標を達成するために、減量値に合わせた治療選択の考え方を理解しましょう。

5kg未満の減量に適した短期集中プラン

5kg未満の減量を目指す場合、長期的な生活改善よりも短期集中型の治療プランが適しています。

この程度の減量は比較的短期間(1~3か月程度)で達成可能であり、イベントや季節の変わり目に合わせた「メリハリボディメイク」として位置づけられます。具体的な治療プランの選び方を見ていきましょう。

最も効率的なのは、GLP-1製剤を用いた短期集中治療です。

週1回の自己注射タイプのGLP-1製剤は、1~2か月で3~5kgの減量効果が期待でき、特に食事量のコントロールが難しい方に適しています。費用は2か月で10万円~15万円程度かかりますが、確実性と時間効率を重視する方には適した選択肢です。

副作用として初期の吐き気や消化器症状がありますが、通常は数日で慣れてくるため、短期間の治療であれば比較的負担は少ないでしょう。

部分的な引き締めを重視する場合は、脂肪冷却施術や脂肪溶解注射などの医療痩身が効果的です。

例えば、お腹周りに集中して脂肪冷却施術を行うと、1回の施術で該当部位の脂肪が20%程度減少し、見た目の変化も実感しやすくなります。体重減少としては1~3kg程度ですが、体型の変化として効果を実感しやすいのが特徴です。費用は1部位あたり5万円~10万円程度で、効果は1~3か月かけて徐々に現れます。

10kg以上の減量に必要な段階的アプローチ

10kg以上の減量を目指す場合は、短期集中型ではなく、段階的なアプローチが必要です。この規模の減量は身体に大きな変化をもたらすため、無理なペースでは健康を害したり、リバウンドしやすくなったりする危険性があります。

まず、減量全体を以下のように複数のフェーズに分けて計画することが重要です。

| 第1フェーズ (1~2ヶ月目) 導入期 |

・現状の食習慣や運動習慣の見直し ・月に3~4kgのペースでの減量を目指す |

|---|---|

| 第2フェーズ (3~6ヶ月目) 集中期 |

・確立した食事・運動習慣を強化 ・月に2~3kgのペースで減量を継続 |

| 第3フェーズ (7ヶ月目以降) 維持期 |

成した減量体重を維持する |

信頼できるクリニック選びのチェックリスト

医療ダイエットの成功には、信頼できるクリニック選びが不可欠です。適切な治療を安全に受けるためには、医療機関の質を見極める目が必要です。クリニック選びで重視すべきポイントには、以下のようなものがあります。

信頼できる医師を見つけるためのチェックリスト

- 医師の専門性と経験

- 施設の設備・衛生状態

- スタッフの対応

- アフターケアの充実度

- 料金体系の透明性 など

まず確認すべきは医師の資格と専門分野です。肥満治療には内科、糖尿病内科、美容外科など様々な専門医が携わっていますが、日本肥満学会や日本肥満症治療学会などの専門学会に所属している医師は、より専門的な知識を持っていると考えられます。また、医師の経験年数や治療実績も重要な判断材料です。

次に、カウンセリングの質をチェックします。初回カウンセリングでは、十分な時間をかけて患者の状態や希望を丁寧に聞き取り、個別の治療計画を提案することが大切です。過度な営業的アプローチや、高額なコース契約を急かす態度が見られるクリニックは注意が必要です。また、治療のリスクや副作用についても誠実に説明してくれるかどうかも重要なポイントです。

医師の専門資格と経験年数の確認方法

医療ダイエットを受ける際に、担当医師の専門資格と経験を確認することは安全で効果的な治療を受けるために重要です。医師の質を見極める具体的な方法について解説します。

まず、クリニックのウェブサイトで医師のプロフィールを確認しましょう。医師の経歴、所属学会、専門医資格などが詳しく掲載されているかをチェックします。肥満治療に関連する主な資格としては、日本肥満学会認定肥満症専門医、日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会専門医などがあります。また、美容医療的なアプローチを重視する場合は、日本美容外科学会や日本美容皮膚科学会などの専門医資格も参考になります。

次に、その医師が肥満治療についての論文発表や講演活動を行っているかも調べてみましょう。医学論文検索サービス(PubMedなど)や医学会のウェブサイトで医師名を検索すると、専門分野での活動実績がわかります。また、クリニックのブログやSNSで医師自身が肥満治療について情報発信しているかも確認するとよいでしょう。

カウンセリング時には、医師に直接質問することも大切です。

- 「肥満治療の経験年数は?」

- 「年間どのくらいの症例を担当しているか?」

- 「得意とする治療法は?」

上記のような内容を具体的に聞いてみましょう。経験豊富な医師は自信を持って質問に答え、適切な治療提案をしてくれるはずです。

医療ダイエットに関するよくある質問と回答

医療ダイエットを検討する際、多くの人が同じような疑問や不安を抱えています。

ここでは、クリニックでの相談時によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

保険が適用される地域に違いはある?

結論から言うと、保険適用の基本的な条件は全国共通です。ただし、実際の運用には地域差が生じることがあります。

例えば、大都市圏では肥満外来を専門的に設置している医療機関が多く、肥満症の診断と保険適用の判断に慣れている傾向があります。一方、医療資源が限られる地方では、肥満専門の医療機関が少なく、肥満症の診断に慎重になるケースがあります。また、同じ症状でも、医師の専門性や経験によって診断が異なることもあります。

地域差の影響を最小限にするためには、肥満治療に詳しい専門医を探すことが重要です。日本肥満学会のウェブサイトでは、肥満症専門医の一覧が公開されているため、お住まいの地域の専門医を探すことができます。また、セカンドオピニオンを求めることも有効な方法です。

減量効果が表れる期間はどのくらい?

効果が表れる時期は治療法によって大きく異なりますが、各治療法別の特徴について説明します。

まず、保険適用の食事療法と運動療法を基本とした治療では、通常1~2か月目から緩やかな減量効果が現れ始めます。一般的には月に1~2kg程度の減量ペースで、3か月で3~6kg、6か月で6~10kgの減量が標準的な目標となります。

一方、薬物療法、特にGLP-1製剤を用いた治療では、多くの場合2~4週間で効果を実感し始めます。食欲の減少や満腹感の持続といった主観的な変化が先行し、その後体重減少につながります。平均的には3か月で体重の5~10%(体重70kgの人なら3.5~7kg)程度の減量効果が期待できます。ただし、個人差が大きく、効果の現れ方には差があります。

【まとめ】医療ダイエットの活用も視野に減量準備を進めましょう

医療ダイエットは、専門家の管理下で行う科学的根拠に基づいた減量法として、多くの選択肢が存在します。あなたに最適な治療法を選ぶためには、自分の体型・体質、減量目標、予算などを総合的に考慮することが大切です。

医療ダイエットを検討している方は、まず正確な情報収集から始めましょう。本記事で紹介した保険適用の条件や各治療法の特徴を参考にしながら、自分に合った方法を探ってみてください。

医療ダイエットの活用も視野に入れつつ、減量の成功に向けて計画を立てていきましょう。